2024年のアメリカリウマチ学会で報告されたヘバーデン結節(手指DIP関節の変形性関節症)へデノスマブ(プラリア®)有効性の報告があり、とても興味深かったため、最新の論文についてまとめます。

ヘバーデン結節(手指DIP関節の変形性関節症)、特に炎症や骨びらんを伴う「びらん性手指関節症」に対して、デノスマブの効果を検証した臨床試験があります。

海外で行われた約100名規模のプラセボ対照二重盲検試験(48週間)では、デノスマブ投与群でX線上の関節破壊の進行抑制と骨の修復傾向が認められ、24週時点で既にプラセボ群より有意に構造改善効果が示されました。

48週時点ではその差がさらに拡大し、新たな骨びらんの発生もデノスマブ群で有意に少ない結果でした。さらに試験延長により継続投与したところ、痛みや手指機能の改善も報告されており、デノスマブがヘバーデン結節の病変進行を食い止め症状改善につながる可能性が示唆されています。

なお、副作用発生率はこの試験においてデノスマブ群とプラセボ群で大差なく、安全性はおおむね良好でした。

デノスマブ(プラリア®)とは

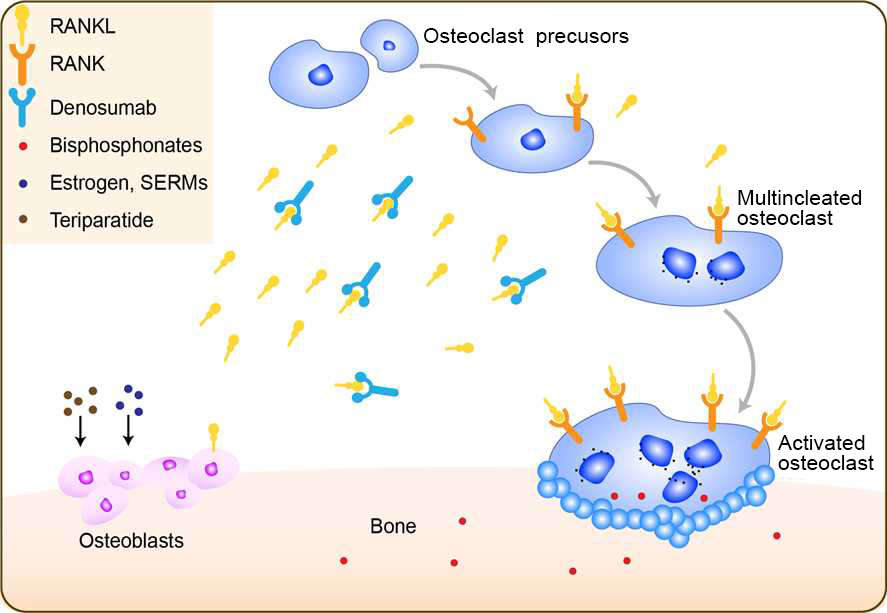

デノスマブはRANKL(ランクル)という分子を標的とするヒト型モノクローナル抗体医薬です。RANKLは破骨細胞(骨を破壊する細胞)の分化・活性化に必須の因子で、デノスマブはRANKLに結合してその作用を阻害します。その結果、破骨細胞の働きが抑制され骨吸収(骨の溶解・破壊)が減少します。

日本では骨粗鬆症と関節リウマチに適応が通っている薬剤で、関節リウマチの骨びらん予防にも使用されます。

今回の論文では、骨への変化をデノスマブが抑えてくれるのでは、ということに対する論文です。

ヘバーデン結節の中でも炎症が強く骨びらんが起こるタイプでは、過剰な骨破壊が関節変形や痛みの原因となりますが、デノスマブにより骨破壊を抑えることで関節の破壊進行を食い止め、骨の再構築(リモデリング)を促して病変の修復につなげる効果が期待されます。

つまり、デノスマブはヘバーデン結節における「骨代謝の異常」を是正し、構造的な改善をもたらす作用機序を持っています。

ただし、ヘバーデン結節の中でも典型的な変形性関節症(骨増殖が主体で骨破壊の少ない場合)では、骨破壊抑制のアプローチ効果は限定的と考えられ、デノスマブの有用性が高いのは主に骨びらんを伴う炎症性のケースとされています。

ヘバーデン結節に対するデノスマブ療法

ヘバーデン結節に対するデノスマブ療法に関しては、近年注目すべき研究成果が報告されています。特に2024年に医学誌に発表された前述の臨床試験結果は、初めてびらん性手指OAにおいて構造的進行を食い止め得る治療を示したものとして画期的です。

この研究により、「従来は局所的な関節疾患と考えられていたヘバーデン結節(びらん性手指OA)は、骨代謝異常を背景とした全身的要素も持つ疾患であり、全身療法であるデノスマブが有効たり得る」という概念が支持されました。

研究チームは関節リウマチでデノスマブが骨びらん進行を抑制する効果に着目し、同様のアプローチを手指OAに適用した経緯があり、結果として関節破壊の抑止と骨修復の促進を確認しています。

現在、この成果を踏まえて疾患修飾型治療(DMOAD)の一候補としてデノスマブが議論されており、今後さらなる大規模試験や長期的な有効性・安全性の評価が求められています。

また、デノスマブ以外にも骨リモデリングに着目した治療薬(例:骨形成を促す薬剤や他のRANKL経路阻害薬)の研究が進められており、ヘバーデン結節を含む手指変形性関節症の治療に新たな選択肢が増える可能性があります。

ただし現時点では、デノスマブの効果は主に炎症性の強い症例で確認されているため、一般的なヘバーデン結節すべてに有効かどうかは不明です。また、日本では保険の関係もあり、骨粗鬆症またはリウマチの患者様以外では保険での投与はできません。

日本人女性は骨粗鬆症が多く、65歳以上では3人に1人は骨粗鬆症があります。そのため、骨粗鬆症の治療を考えるうえでヘバーデン結節がある場合などは、デノスマブという選択が複合的に検討の余地があります。ヘバーデン結節に悩む方で、骨粗鬆症検査をしたことがない方などは、骨粗鬆症スクリーニングという意味合いでも調べる価値はあるかと考えます。

このように、日本では保険の問題もありつつも、最新の知見として「骨破壊を伴うケースではデノスマブが有効となり得るが、骨増殖主体のケースでは効果は限定的」という点が現時点での見解であり、患者さんごとの病態に応じた研究と治療戦略の検討が続けられています。

ですが、これまでにない、変形予防という観点でデノスマブがエビデンスとして出始めており、骨粗鬆症治療薬達が今後の研究次第でヘバーデン結節治療の一翼を担う可能性もあり、引き続き最新の臨床研究動向に注目が集まっています。

デノスマブの論文を具体的に紹介します(手の変形性関節症に対するデノスマブ)

RANKL blockade for erosive hand osteoarthritis: a randomized placebo-controlled phase 2a trial (Wittoek et al., 2024 – Nature Medicine)

- Objective: To evaluate whether the osteoporosis drug denosumab (a RANKL inhibitor) can slow or halt structural joint damage in patients with erosive hand osteoarthritis (characterized by Heberden’s nodes and joint erosions).

- Methods: Clinical Phase 2a trial – 100 patients with erosive hand osteoarthritis (predominantly women, ≥30 years old) were randomized in a double-blind fashion to receive denosumab 60 mg subcutaneous every 3 months (n=51) or placebo (n=49) for 48 weeks. Radiographic progression was measured using the Ghent University Scoring System (GUSS) at 24 weeks (primary endpoint) and 48 weeks. Secondary outcomes included the number of new erosive finger joints and safety assessments.

- Participants: 100 patients with erosive interphalangeal joint osteoarthritis (having active inflammatory joint changes in the fingers). Mean age ~63 years; trial conducted at a single center (Ghent, Belgium).

- Key Results: Denosumab significantly reduced structural progression in finger joints compared to placebo. At 24 weeks, the denosumab group showed an increase in GUSS score (indicating reparative bone remodeling) that was higher than placebo by an average of 8.9 points (95% CI 1.0–16.9; P = 0.024). By 48 weeks, the difference widened to 14.3 points (P = 0.003), reflecting further joint remodeling in the denosumab group. Fewer new erosive joints developed with denosumab: only ~2% of denosumab-treated joints became erosive by week 48 versus ~7% with placebo, translating to an odds ratio ≈0.24 in favor of denosumab (P < 0.01). Importantly, no increase in adverse events was seen with denosumab – the placebo group actually had slightly more adverse events reported over 48 weeks.

- Conclusions: This trial provides the first evidence that a systemic antiresorptive therapy (denosumab) can halt or reverse structural damage in erosive hand osteoarthritis. Denosumab treatment led to clear bone remodeling and prevention of new erosions in the distal and proximal interphalangeal joints. The authors conclude that targeting the bone erosion pathway with RANKL blockade is a promising disease-modifying approach for severe hand OA, a condition previously lacking treatments that impact joint structure. They note that inhibiting structural progression in Heberden’s nodes and related erosive OA is achievable, marking a potential new therapeutic strategy. Further research is suggested to confirm long-term benefits and any impact on symptoms (pain and function), as this 48-week study primarily demonstrated structural improvements with denosumab.

Wittoek R, Verbruggen G, Vanhaverbeke T, Colman R, Elewaut D. RANKL blockade for erosive hand osteoarthritis: a randomized placebo-controlled phase 2a trial. Nature Medicine. 2024;30(3):829–836.

目的: びらん性手関節症(炎症性の手指変形性関節症)の構造的な進行を阻止できる治療法を検討するため、骨吸収を抑制する抗RANKL抗体デノスマブの効果を評価すること

方法: 単一施設でびらん性手関節症患者100例を登録し、デノスマブ60mg皮下注射(3ヶ月ごと)またはプラセボを48週間投与する無作為化二重盲検プラセボ対照第2a相試験を実施。

主要評価項目は24週時点のX線所見による関節損壊スコア変化(Ghent大学スコア; GUSS)であり(スコア増加は骨のリモデリング改善、減少はびらん悪化を示す)、副次評価として48週時点のGUSS変化量および新たにびらんが生じた関節数を測定した。

主要結果: 24週時点の放射線学的スコア(GUSS)はデノスマブ群でプラセボ群より有意に改善し、骨びらんの修復(リモデリング)促進と進行抑制が示された(群間差 +8.9ポイント、95%信頼区間1.0–16.9、P=0.024)。この効果は48週まで持続・拡大し(48週時点の調整後差 +14.3、95%CI 4.6–24.0、P=0.003)、デノスマブ群では新たな関節びらんの発生がプラセボ群より少なかった(OR=0.24、P=0.009)。有害事象発生率に有意差はなく、デノスマブ群80%・プラセボ群90%と安全性も良好だった

結論: RANKL阻害薬デノスマブはびらん性手関節症において骨構造の修復と新規骨びらん形成の抑制という構造修飾効果を示し、本疾患の進行を阻止しうる有望な治療戦略となり得る

Effect of osteoporosis treatments on osteoarthritis progression in postmenopausal women: A review of the literature (Ho et al., 2024 – Current Rheumatology Reports)

- Objective: To examine whether medications commonly used for osteoporosis (such as bisphosphonates, hormone therapies, parathyroid hormone analogs, and RANKL inhibitors like denosumab) have beneficial effects on osteoarthritis (OA) progression or symptoms. This is a broad literature review focusing on postmenopausal women with OA, a population often treated for osteoporosis as well. The review aims to synthesize recent findings (2020 onwards) on how bone-targeted therapies influence OA outcomes, including any data on Heberden’s node arthritis in the hands.

- Methods: The authors searched for clinical studies evaluating osteoporosis drugs in OA. They identified 40 relevant publications and grouped the evidence by drug class: (1) estrogen and selective estrogen receptor modulators (SERMs), (2) bisphosphonates, (3) parathyroid hormone (PTH) analogs (e.g. teriparatide), and (4) denosumab, as well as prior review articles. For each category, they summarized both human trials and supportive animal research if available, noting effects on OA pain, function, and structural progression.

- Summary of Findings: The review found a considerable body of evidence suggesting estrogen therapy and SERMs can have positive effects on OA – some studies link estrogen replacement to reduced cartilage degradation and symptoms in postmenopausal OA patients. Bisphosphonates (like alendronate, zoledronate) have mixed results: several studies (including randomized trials in knee OA) indicate bisphosphonates may reduce subchondral bone defects and alleviate pain in OA, though not all trials were positive. Overall, bisphosphonates appear to modestly reduce progression of OA, especially in patients with bone marrow lesions. Parathyroid hormone analogs (anabolic bone drugs) showed potential in animal models to improve cartilage, but human data are sparse. In contrast, for denosumab, the review notes that very few studies had been done regarding OA. Up to 2024, denosumab was an approved osteoporosis medication and known to prevent bone erosion in rheumatoid arthritis, but its role in osteoarthritis was largely unexplored. The review cites the recent erosive hand OA trial as a key development, marking the first focused investigation of denosumab for OA (with results just emerging). Aside from that trial, evidence of denosumab’s effect on OA was limited to some indirect findings (e.g. a secondary analysis in a hip surgery study showed denosumab prevented peri-prosthetic bone loss, which could be relevant for joint health). No published clinical trial yet demonstrated symptom relief or structural benefit in common forms of OA as of the review’s timeframe (the hand OA trial results were pending full publication).

- Conclusions: The reviewers conclude that medications for osteoporosis can overlap in benefit with osteoarthritis management, particularly noting that estrogen/SERM therapy and bisphosphonates have the most consistent evidence of slowing OA progression or improving pain. These drugs might strengthen subchondral bone or modulate bone turnover in a way that protects joints (potentially relevant to preventing osteophytes and nodes formation). On denosumab, they state that “little study has been done” on its effects in OA, so no firm conclusions can be drawn yet. They call for more research into denosumab and similar agents, since early indications (like the erosive hand OA trial) suggest that targeting the RANKL pathway could be a viable strategy to mitigate OA-related bone changes. In summary, this 2024 review underscores that while some osteoporosis treatments show promise in OA, the data on denosumab’s effect on Heberden’s nodes and OA is still preliminary – denosumab could be beneficial given its mechanism, but further clinical evidence (from trials like Wittoek et al. 2024) is needed to confirm its efficacy in slowing osteoarthritic joint damage.

Ho WC, Chang CC, Wu WT, Lee RP, Yao TK, Peng CH, Yeh KT. Effect of osteoporosis treatments on osteoarthritis progression in postmenopausal women: A review of the literature. Curr Rheumatol Rep. 2024;26(5):188–195.

目的: 閉経後女性において、骨粗鬆症の治療薬が変形性関節症(OA)の症状緩和や進行抑制に寄与し得るかどうか、既存の文献をレビューして評価すること

方法: 骨粗鬆症治療薬とOAに関する文献40件を抽出し、扱われている薬剤の種類ごとに以下のカテゴリに分類して検討した。(1) エストロゲンおよび選択的エストロゲン受容体調節薬(SERM)、(2) ビスフォスフォネート(骨吸収抑制薬)、(3) 副甲状腺ホルモンアナログ(PTH製剤)、(4) デノスマブ(抗RANKL抗体)、および(5) 上記に関する既存のレビュー論文。各カテゴリーについて、OAに対する有効性に関する知見を整理した。

主要結果: エストロゲン補充療法およびSERMは、OAの疼痛軽減や疾患進行抑制に効果的であることを示すエビデンスが豊富に存在する。ビスフォスフォネート(骨粗鬆症治療で最も一般的な薬剤)も、関節痛の軽減やOA進行の抑制に寄与し得ることが示唆されている。PTHアナログ製剤(骨形成促進薬)については、動物モデルにおける軟骨破壊の改善が報告されているがヒトを対象とした試験はほとんど行われていない。デノスマブは骨粗鬆症や骨転移の治療薬として承認されているが、OAへの影響に関する研究は極めて少なく、その効果は明らかでない。

結論: 骨粗鬆症治療薬の多くはOAに対しても有望な治療効果を持つ可能性が示唆される。特にエストロゲン療法、SERM、ビスフォスフォネートは閉経後女性のOA進行抑制策として期待できるが、PTHアナログやデノスマブの有効性については不明な点が残っており、さらなる研究が必要である。現時点のエビデンスからは、骨粗鬆症治療薬の適切な応用によってOAの症状緩和や進行抑制が可能となる潜在性が示されている。

デノスマブの副作用やリスク

デノスマブは骨代謝に作用する強力な薬剤であり、骨粗鬆症治療薬としては高齢者を含む広い年代に安全に使用されている薬剤です。いくつかの副作用リスクには注意が必要です。主な副作用・リスクには以下のようなものがあります:

- 低カルシウム血症: デノスマブは骨へのカルシウム取り込みを促進するため、血中カルシウム値が低下することがあります。投与前後には血中カルシウム値の確認と、必要に応じてカルシウムやビタミンDの補給を行うことが推奨されます。

- 顎骨壊死(あごの骨の壊死): 長期間の使用や高用量使用時にまれに報告される重篤な副作用です。特に歯科治療や抜歯をきっかけに顎の骨が壊死するリスクが指摘されています。発生頻度は低いものの、デノスマブ投与中は口腔衛生に留意し、顎骨壊死の初期兆候(顎の痛みや腫れ、骨露出など)がないか経過観察が必要です。使用前は歯科を受診し、歯科の衛生状態が良いか確認してからの投与が望ましいです。

- 非定型大腿骨骨折: これも非常にまれですが、長期間の抗骨吸収療法(ビスフォスフォネート製剤などでも知られる)に伴い、大腿骨の骨幹部に通常と異なる様式の骨折が起こるリスクがあります。デノスマブでも長期使用時に非定型骨折の報告がわずかながらあります。

- 感染症のリスク: デノスマブは免疫細胞にも発現するRANKLに作用するためか、軽度ながら感染症(皮膚の蜂窩織炎〈ほうかしきえん〉や尿路感染など)のリスク増加が報告されています。重篤な感染症はまれですが、糖尿病など感染リスクが高い患者では注意が必要です。

- 皮膚症状: 一部の患者で皮膚の発疹、湿疹(エクセマ)や掻痒感などの皮膚トラブルが起こることがあります。

- その他の副作用: 注射部位反応(発赤や腫れ)、筋骨格系の痛み(関節痛、背部痛、四肢痛)、倦怠感などが報告されています。ただし大部分は軽度で一過性です。

総じて、デノスマブは適切に使用すれば比較的安全性の高い薬剤ですが、上記のような副作用リスクについて事前に把握し、必要な予防策(歯科健診やカルシウム補給など)を講じた上で投与することが重要です。

また、投与中止後に骨密度が急激に低下する「リバウンド現象」が起こり得るため、中止時には代替薬への切り替えなど骨折予防策を検討する必要があります。

デノスマブは疾患修飾的な治療(Disease-modifying therapy)として位置づけられ、骨破壊の進行を抑えて関節の構造悪化を食い止める点が従来治療と大きく異なります。すなわち、NSAIDsやステロイドが痛みや炎症をその場しのぎで抑えるのに対し、デノスマブは病気のプロセス(骨リモデリングの異常)に介入して将来的な変形悪化を防ぐ可能性がある点でとても興味深いです。

ただし現時点ではデノスマブはヘバーデン結節に対して保険適用のある標準治療ではなく、主に研究段階または骨粗鬆症合併例での併用検討となります。

ですが、骨粗鬆症もあって、ヘバーデン結節にも困っている、という場合に医師が選択肢としてしっておくことは重要なことで、とても大事な論文だと考え紹介しました。

当院では骨密度測定やヘバーデン結節への相談も承っているため、気になる方はご相談ください。

※骨粗鬆症のないデノスマブ投与については、賛否が分かれるところであることと、リバウンド現象へのフォローのため保険でのフォローが必須な薬剤と考えるため、当院では自費のデノスマブ治療は実施できかねます。

動注治療を

豊田市で受けられる

この治療法は、症状の改善だけでなく、痛みを抱えた日常生活を取り戻す希望として、多くの患者様から期待を寄せられています。

愛知県で動注治療を受けられるクリニックはまだ限られていますが、当院はオクノクリニックとライセンス契約を結び、専門的な治療を提供しています。

へバーデン結節治療の新しい選択肢として、ぜひご検討ください。

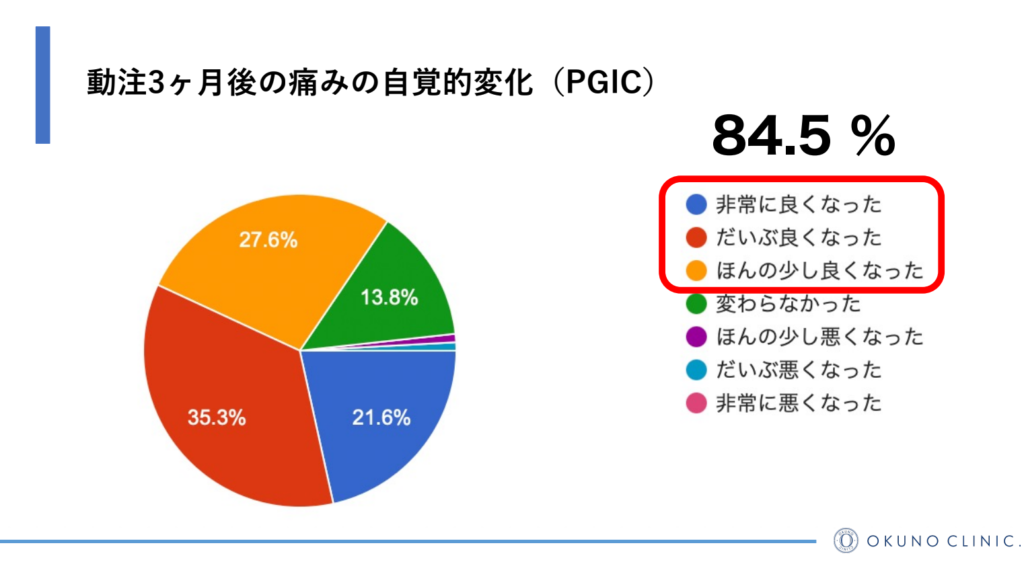

動注治療で 84.5% が改善

オクノクリニックでは、動脈注射療法の効果を追跡するため、定期的に報告会を実施しています。最近のデータでは、治療を受けた方の84.5%が3ヶ月以内に痛みの自覚症状が改善したと報告されています。

この高い改善率は、動脈注射療法がヘバーデン結節の根本的な原因にアプローチし、痛みを効果的に和らげる治療法であることを示しています。

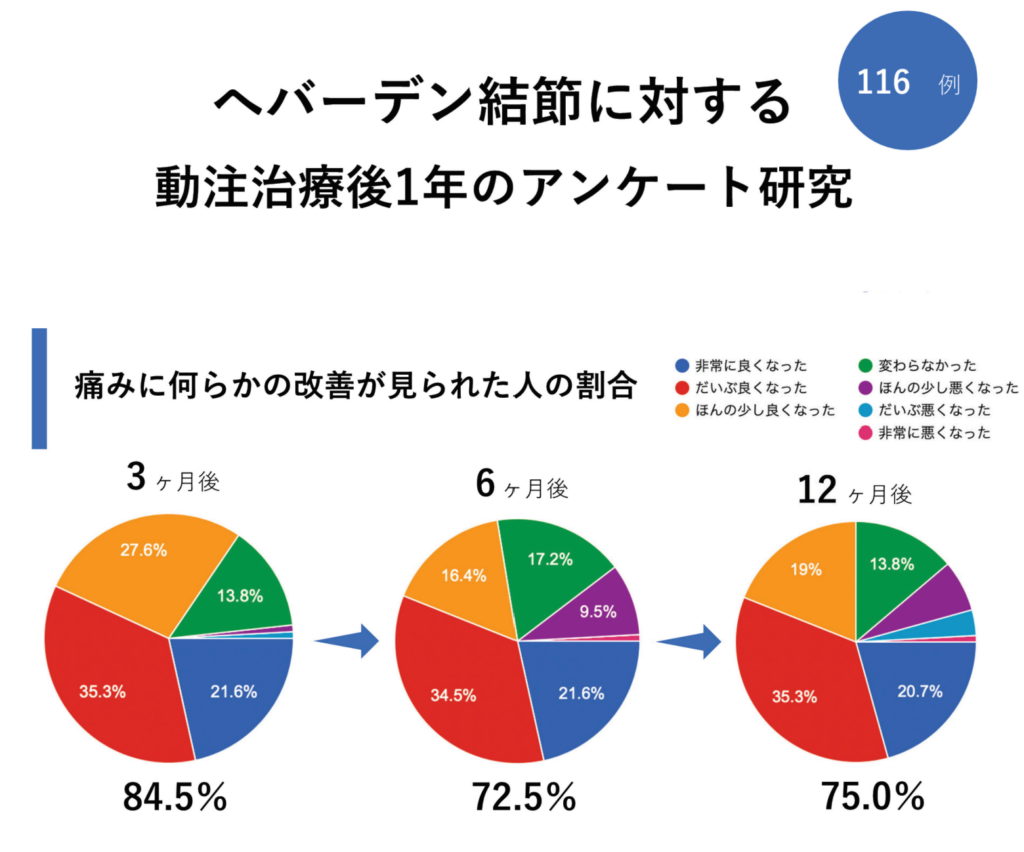

さらに、動注治療後1年間の116例を対象としたアンケート研究では、3ヶ月後に84.5%、6ヶ月後に72.5%、12ヶ月後に75%の方が症状改善を実感しています。この結果は、動注治療が持続的な効果を持つことを裏付けています。

多くの患者様が、この治療によって日常生活の質を取り戻し、新たな希望を見出しています。痛みや不調に悩む方は、ぜひ動注治療を選択肢の一つとしてご検討ください。

痛みの軽減と日常生活の改善を目指し、患者様一人ひとりに合わせた治療を提供しております。

もし「痛みが続いている」「改善が見られない」と感じている方はぜひご相談ください。ご予約はお電話またはウェブで承っております。ご来院心よりお待ちしております。

- 無料LINE相談 指の痛みや変形にお悩みの方へ

ヘバーデン結節を医師に相談したい、と感じたら以下のフォームよりお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら - 合わせて知っておきたい「ヘバーデン結節」の解説はこちら

ヘバーデン結節治療の最新ガイド(リンク先)

さらに詳しい解説や他の関節疾患についても紹介していますので、ぜひご覧ください。 - 当院で実施しているへバーデン結節への動注治療の解説はこちら

へバーデン結節への動注治療という新しい選択肢

当院で実施している、へバーデン結節への動注治療を解説します。

指の悩みを解決するヒントを見つけてみてください。