指の第一関節が痛む、腫れている…それは「ヘバーデン結節」かもしれません。ヘバーデン結節とは手指の第一関節(DIP関節)が変形し、指の痛みや関節の腫れを引き起こす疾患です。

この、ヘバーデン結節は中高年の女性に多く見られ進行すると指の関節変形を伴います。この記事では、ヘバーデン結節の原因や発症リスク、遺伝との関係について詳しく解説し、予防と対策法まで紹介します。指の痛みや変形にお悩みの方はぜひ参考にしてください

目次

- ヘバーデン結節とは?(概要と基本情報)

- ヘバーデン結節の主な原因(加齢・ホルモンバランス・指の酷使・生活習慣・関節の老化など)

- ヘバーデン結節は遺伝するのか?(家族歴との関連、研究結果)

- 発症リスクが高い人の特徴(リスクチェックリスト)

- ヘバーデン結節の予防と対策(生活習慣の改善、予防策、対処方法)

- まとめ

ヘバーデン結節(Heberden結節)とは、手指のいちばん先の関節(第一関節・DIP関節)が変形して痛みを生じる疾患です。手指の変形性関節症の一種であり、特に中高年の女性によくみられます。40~50代女性の約30%、60~70代では約70%もの女性に発症すると報告されており、年齢とともに患者数が増加します

多くの場合、示指(人差し指)や中指に症状が現れ、指先に小さな骨のこぶ(結節)ができて関節が太く腫れたり曲がったりします。症状が進むと指を動かしにくくなり、日常生活で物をつまんだり握ったりする動作に支障が出ることもあります。

なお、親指を含む他の指にも起こり得ますが、第一関節のみが腫れて痛むのがヘバーデン結節の特徴です。(第二関節に生じる類似の症状はブシャール結節と呼ばれます)。

ヘバーデン結節の主な原因(加齢・ホルモンバランス・指の酷使など)

ヘバーデン結節の原因は完全には解明されていませんが、複数の要因が重なって発症すると考えられています

主な要因として指摘されているものを挙げます。

- 加齢(関節の老化): 年齢とともに関節軟骨がすり減り、骨同士が直接ぶつかるようになります。その結果、関節に炎症が起きたり骨棘(骨のとげ)が形成され、指の関節が変形してヘバーデン結節を発症しやすくなります。実際に加齢に伴い発症率は高まり、症状がないものも含め80代ではほぼ100%の人にDIP関節の変形がみられるとも言われます。

- ホルモンバランスの変化: 女性に圧倒的に多いことから、性別や女性ホルモンの影響も関与していると考えられます。特に更年期以降にエストロゲン(卵胞ホルモン)が減少することで発症リスクが高まる可能性があります。実際、更年期前後の女性で症状が一気に進行するケースも多く報告されています。

- 指の酷使(使いすぎ)や外傷: 指先の関節に繰り返し負荷がかかる動作や、過去のケガなども原因の一つと考えられます。長年にわたり指を酷使する職業(例:手先の細かい作業をする職人、調理や裁縫、楽器演奏、パソコン作業など)や、趣味で指をよく使う人は、そうでない人に比べて発症リスクが高い傾向があります。指の関節への外傷(突き指や骨折など)がきっかけで変形性関節症が起こり、後にヘバーデン結節に至る場合もあります。

- 遺伝的要因(体質): 家族にヘバーデン結節の人がいる場合、自分も発症しやすいことが知られています。詳しくは後述しますが、遺伝的素因が関節の弱さやホルモン感受性に影響し、親子や姉妹で発症するケースが多く報告されています。

- 生活習慣・その他の要因: 明確な原因ではありませんが、近年の研究で慢性的な炎症(体内の微小な炎症の蓄積)や代謝的要因(肥満・糖尿病・高尿酸血症〈痛風〉などの生活習慣病)がヘバーデン結節の発症に関与する可能性も示唆されています。例えば、肥満の人では関節への負担や炎症性物質の影響で変形性関節症全般のリスクが高く、痛風(高尿酸血症)の人は手指の関節にもトラブルを起こしやすいといわれます。これら複合的な要因が絡み合い発症に至るため、一概に「これが原因」と断定できるものではありませんが、それぞれの要素を知ることが予防にも繋がります。

ヘバーデン結節は遺伝するのか?(家族歴との関連)

「ヘバーデン結節は遺伝するのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。結論から言うと、明確な遺伝形式が証明されているわけではありませんが、家族内発症が多く遺伝的素因が強く関与していると考えられます。

実際に、母親や祖母がヘバーデン結節になっている場合、その娘も同じように指の関節が変形するケースが非常に多く報告されています。ある調査では、母親に指の変形がある女性の約67%に同様の変形が生じるとのデータもあります

祖母の代にも症状がある場合、隔世遺伝のように世代を隔てて発症するケースも見られます。

このように家族歴との関連は強いものの、「遺伝だけ」が原因で発症が決まるわけではありません。遺伝要因は全体の約6割を占め、残りの4割程度は環境要因によるとの報告もあります

つまり、同じ家系で似た体質を持つ上に、生活習慣や指の使い方など環境も共通しているため発症しやすくなると考えられます。家族にヘバーデン結節の人がいる場合は、自分も指先に負担をかけすぎないよう普段から注意することが大切です。

遺伝的な体質を完全に変えることはできませんが、後述する予防策に取り組むことで発症時期を遅らせたり症状を軽減できる可能性があります。

発症リスクが高い人の特徴(リスクチェックリスト)

では、どんな人がヘバーデン結節になりやすいのでしょうか。以下にヘバーデン結節の発症リスクが高い人の特徴をチェックリスト形式でまとめます。当てはまる項目が多いほど注意が必要です

- 40歳以上で中高年である(年齢とともに発症率が上がります)

- 女性である(男性より女性に圧倒的に多く、更年期前後の女性は特にでやすいです)

- 家族(特に母親や祖母)にヘバーデン結節の人がいる(体質的に発症しやすい傾向があります)

- 指先を酷使する職業・趣味を長年続けている(手芸やピアノ、調理、農作業など指の反復使用が多い)

- 指の関節にケガをしたことがある(突き指や骨折などの既往があると変形が起こりやすい)

- 肥満体型である(体重過多による炎症リスクの増加)

- 痛風(高尿酸血症)など代謝に関わる持病がある(尿酸や炎症物質の影響で関節トラブルが起きやすい)

上記に心当たりがあるからといって必ず発症するわけではありません。しかし、該当項目が多い人は今後ヘバーデン結節を発症するリスクが高めといえます。特に「女性」「40代以上」「家族歴あり」の方は要注意です。

自分がリスク群に当てはまると思ったら、次に説明する予防策を意識して生活するようにしましょう。

ヘバーデン結節の予防と対策(生活習慣の改善・対処法)

ヘバーデン結節を完全に予防する確立された方法はありませんが、日頃の心がけで発症リスクを下げたり症状の進行を遅らせることが期待できます。以下に主な予防・対策法を紹介します。

- 指を酷使しない工夫: 普段から指先に過度な負担がかからないよう注意しましょう。重い荷物は指先だけで持たず手のひらを使う、瓶のフタを開ける時はゴム手袋や開封補助具を使うなど、指の第一関節にかかる負荷を減らす工夫が大切です。特に指先に痛みや腫れがあるときは無理に使わず安静にしてください。どうしても使う必要がある場合はテーピングやサポーターで関節を補強すると負担を和らげられます。

- 適度な休息と運動: 指に違和感や痛みを感じたら早めに休め、炎症が強い場合は患部を冷やして痛みを和らげます。一方で慢性的な痛みやこわばりには、温湿布やお湯で手を温めて血行を促進すると症状が緩和しやすくなります。痛みが落ち着いている時期には、指をゆっくり曲げ伸ばしする軽いストレッチや握力ボールを軽く握る運動で関節の柔軟性を保ちましょう。関節の可動域を維持することで、変形による機能障害を最小限に抑える助けになります。

- 生活習慣の改善: 全身の健康管理も関節には重要です。規則正しい生活とバランスの良い食事を心がけ、関節に悪影響を与える生活習慣病の予防・改善に努めましょう。例えば適正体重の維持は関節への負荷軽減につながりますし、喫煙者は禁煙することで血流改善と炎症物質の減少が期待できます。また、糖尿病や高尿酸血症などがある場合は適切に管理することで二次的な関節障害のリスクを下げられます。

- 栄養面から関節をサポート: 食事による劇的な治療効果は期待できませんが、栄養バランスの取れた食事は関節の健康維持に役立ちます。特に更年期以降の女性は、大豆製品(豆腐、納豆、味噌など)に含まれる大豆イソフラボンを積極的に摂りましょう。イソフラボンは女性ホルモン(エストロゲン)に似た作用を持ち、ホルモンバランスの乱れによる症状緩和に役立つとされています。加えて、カルシウムやマグネシウムなど骨を強くする栄養素、ビタミンE・B6などホルモン代謝を助けるビタミン類も意識して摂るとよいでしょう。これらの栄養素は骨や関節の構造維持や炎症抑制に寄与し、結果的に関節変形の進行を緩やかにすると期待されます。

- 適切なケアと早期受診: 指の関節に違和感や痛みを覚えたら、自己判断で無理に関節を揉んだりせず、まずは安静にして様子を見ましょう。市販の湿布や痛み止めの塗り薬を使用するのも効果的です。痛みや腫れが続く場合は我慢せずに整形外科を受診してください。医療機関ではテーピングや薬物療法など保存的治療による痛みの軽減を図ってくれます。症状が強いケースでは関節内注射や手術が検討されることもありますが、変形が進行しきってしまうと元に戻すことは難しいため、症状に気づいた時点で早めに対処することが肝心です。

まとめ(指の痛み・変形に悩む読者へのアドバイス)

ヘバーデン結節は中高年の指に起こりやすい関節変形で、加齢やホルモン低下、指の酷使など様々な原因が重なって発症します。特に女性の場合は遺伝的要因も強く影響し、指の痛みや変形に悩む方が少なくありません。しかし、発症リスクがある人も適切な予防策を講じることで、症状の出現を遅らせたり軽減できる可能性があります。日頃から指先の使い方に気を配り、生活習慣を整えて関節の健康を維持しましょう。万が一指の第一関節に腫れや痛みを感じても、早めに対処すれば症状の悪化を防ぐことができます

指の痛みや変形は放置せず、必要に応じて専門医に相談しながら上手に付き合っていきましょう。あなたの大切な手がこれからも快適に使えるよう、できる範囲でケアと対策を続けることが大切です。

動注治療を

豊田市で受けられる

この治療法は、症状の改善だけでなく、痛みを抱えた日常生活を取り戻す希望として、多くの患者様から期待を寄せられています。

愛知県で動注治療を受けられるクリニックはまだ限られていますが、当院はオクノクリニックとライセンス契約を結び、専門的な治療を提供しています。

へバーデン結節治療の新しい選択肢として、ぜひご検討ください。

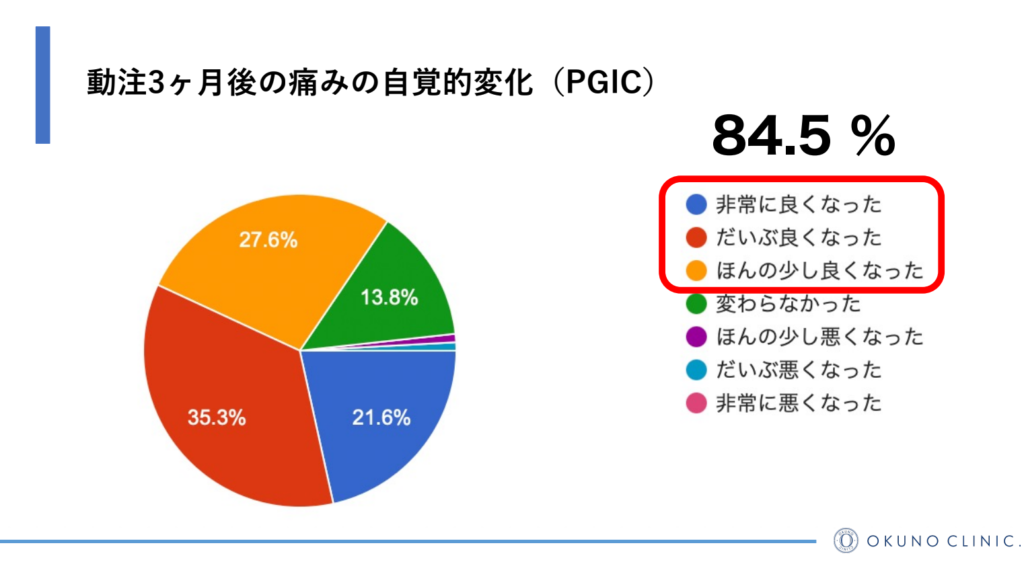

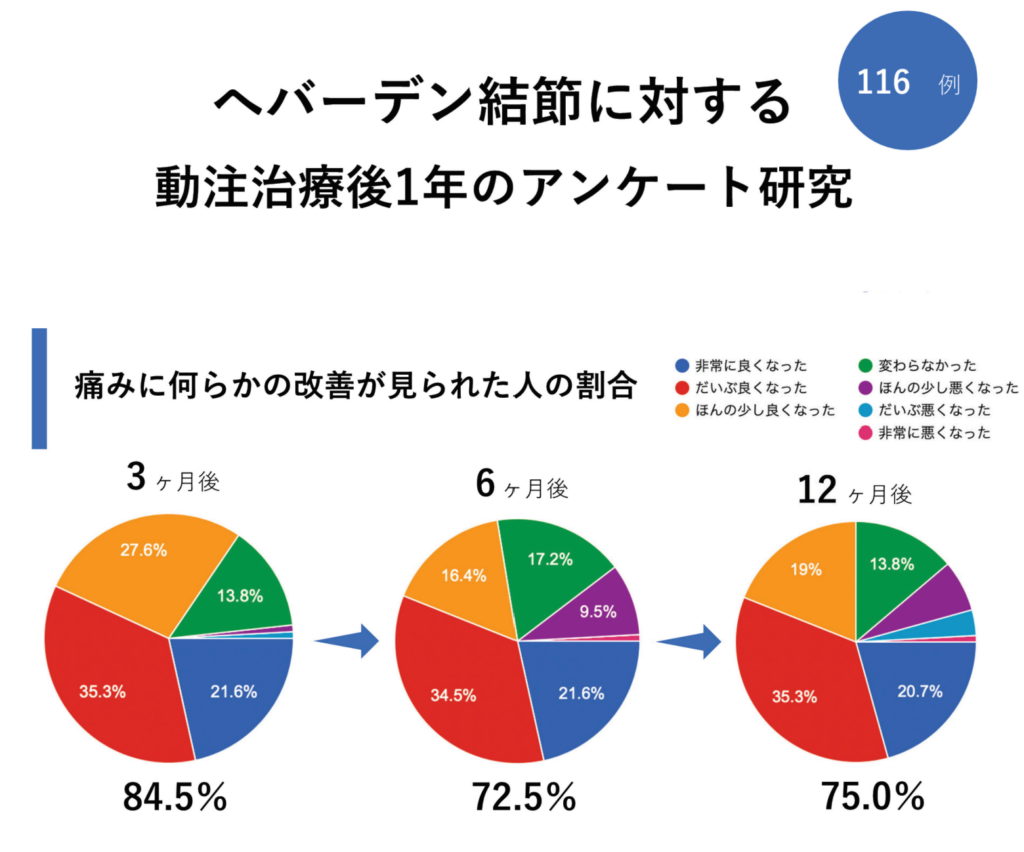

動注治療で 84.5% が改善

オクノクリニックでは、動脈注射療法の効果を追跡するため、定期的に報告会を実施しています。最近のデータでは、治療を受けた方の84.5%が3ヶ月以内に痛みの自覚症状が改善したと報告されています。

この高い改善率は、動脈注射療法がヘバーデン結節の根本的な原因にアプローチし、痛みを効果的に和らげる治療法であることを示しています。

さらに、動注治療後1年間の116例を対象としたアンケート研究では、3ヶ月後に84.5%、6ヶ月後に72.5%、12ヶ月後に75%の方が症状改善を実感しています。この結果は、動注治療が持続的な効果を持つことを裏付けています。

多くの患者様が、この治療によって日常生活の質を取り戻し、新たな希望を見出しています。痛みや不調に悩む方は、ぜひ動注治療を選択肢の一つとしてご検討ください。

痛みの軽減と日常生活の改善を目指し、患者様一人ひとりに合わせた治療を提供しております。

もし「痛みが続いている」「改善が見られない」と感じている方はぜひご相談ください。ご予約はお電話またはウェブで承っております。ご来院心よりお待ちしております。

- 無料LINE相談 指の痛みや変形にお悩みの方へ

ヘバーデン結節を医師に相談したい、と感じたら以下のフォームよりお気軽にご相談ください。

お問い合わせフォームはこちら - 合わせて知っておきたい「ヘバーデン結節」の解説はこちら

ヘバーデン結節治療の最新ガイド(リンク先)

さらに詳しい解説や他の関節疾患についても紹介していますので、ぜひご覧ください。 - 当院で実施しているへバーデン結節への動注治療の解説はこちら

へバーデン結節への動注治療という新しい選択肢

当院で実施している、へバーデン結節への動注治療を解説します。

指の悩みを解決するヒントを見つけてみてください。