ヘバーデン結節に対する動脈注射(動注)療法は、施術後比較的早期に痛みの改善が現れ、多くは治療後3~4週間で効果を最も実感するとされています。効果の持続期間も長く、国内の臨床研究(DIP/PIP関節症92症例)では1年後に77%の患者で痛みスコアが初回治療前より2点以上改善し、平均NRS(数値評価スケール)は 7.8→4.0 と大幅に低下した状態を維持すると報告されています。

一方で、症状が再発したときは再度注射したほうが良いの?や、どれくらい効果が持続するか、再注射は安全なのか?と気になる方が多いため、まとめて解説します。

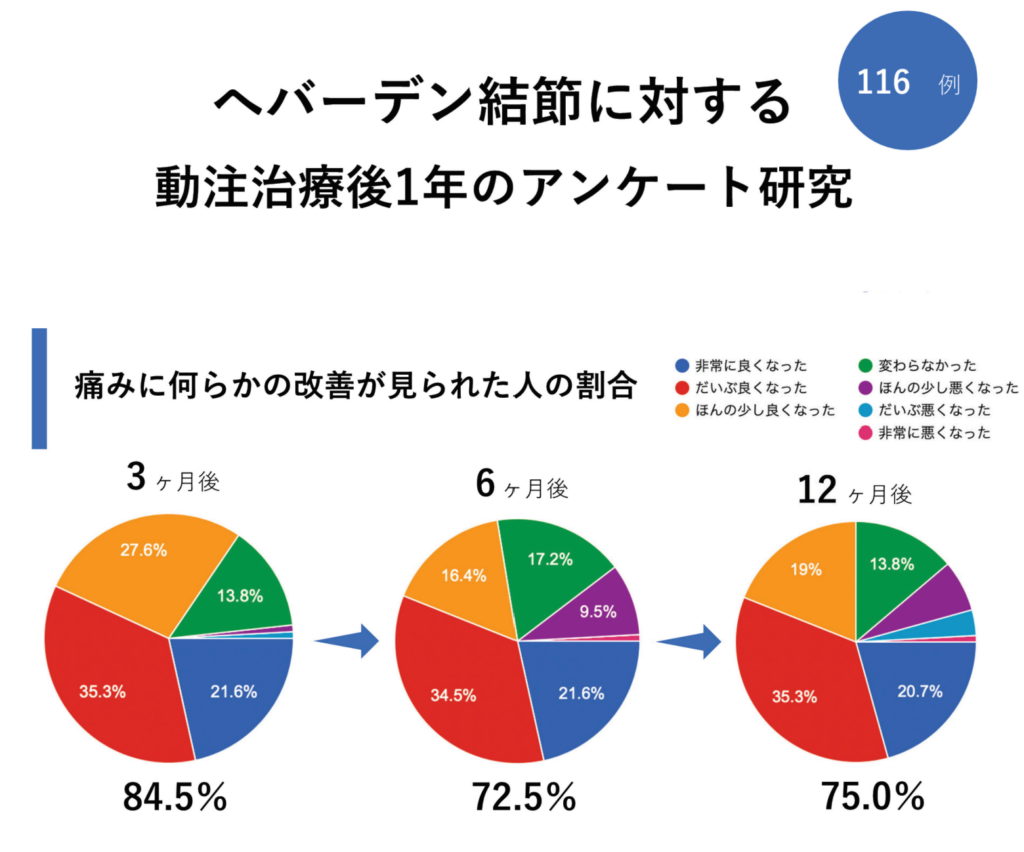

別の報告でも、6か月後~12か月後まで痛みの大幅軽減効果が継続し、18か月後でも改善が維持された例があります

さらに母指CM関節症を対象とした研究では、治療2年後でも痛み・機能ともに有意な改善が持続し、PGIC(患者改善度評価)で「改善」を示す患者が24か月後に77%にのぼりました。臨床的にも「8割以上の患者で効果は一時的なものではなく持続傾向にある」とされており、動注療法による鎮痛効果は少なくとも数か月~1年以上継続するケースが大半と考えられます。

2. 再発時の再治療(再動注)の有効性・安全性

症状が再発・再燃した場合でも再度の動注療法は有効かつ安全と報告されています。実際の治療では1回の動注ですべての異常血管を除去しきれないことも多く、効果が部分的な場合は4~6週程度あけて2~3回治療することがお勧めされています

初回治療で痛みが十分取れない場合、追加で2回目、3回目の動注を行うことで症状がさらに改善する症例も多く、再動注は疼痛緩和効果を高める有用な手段とされています。

安全性の面でも、動注療法で使用する薬剤チエナム(イミペネム・シラスタチン)は水に溶けにくい結晶を一時的に血管内に生成して異常血管を詰めますが、時間とともに溶解・消失するため体内に残留しません。

このため繰り返し使用しても大きな支障はないと考えられています。実際、2回の動注を計画した臨床研究でも重大な合併症は認められず、国内で延べ8,000件以上施行された中でも重篤な副作用は報告されていません(注射部位の内出血や一過性の蕁麻疹がまれに見られる程度)

以上より、痛みが再燃した際の再動注は概ね安全に行え、効果も初回同様に得られる可能性が高いと言えます。

3. へバーデン結節動注治療の再治療・再診日・再注入の頻度やタイミングに関する推奨

動注療法の標準的な再診・再注入スケジュールとして、多くの施設では初回施行後約1か月で効果判定の診察を行い。必要に応じて2回目の動注を追加します。一般的な推奨として、初回治療から4~6週間隔で計2~3回の動注を行うプロトコールが採用されており

実際に研究でも「初回1~2か月後に2回目を計画する」手順がとられています。3回目の追加注入は効果不十分な場合に検討されますが、高齢の患者や炎症期間が長い患者ほど効果発現に時間がかかり追加回数が必要となる傾向も報告されています

一回で十分な鎮痛効果が得られた後は定期的な追加注射は不要ですが、症状が再度悪化した際には同様の手順で再治療を行う方針がオクノクリニックより示されています(※なお、本治療である動注治療はオクノクリニック(奥野医師)による知的財産権管理のもと各提携医療機関で実施されており、ライセンス契約施設間で統一されたプロトコールに沿って再診・再注入時期が運用されている状況です。)

4. 動注治療の国内外の症例報告・臨床試験・学会発表の実例

国内症例: 動注療法は日本発の治療法であり、2014年に奥野祐次医師により開発されました。

以後、ヘバーデン結節を含む手指の慢性痛症例で多くの実績が蓄積され、2023年現在国内60以上の医療機関で導入されています。臨床研究の報告も増えており、92例のDIP/PIP関節症に対する動注療法の検討(日本, 2023年)では前述の通り1年後の有効率77%、痛みスコアの有意な改善持続が示されました。

CMC関節症に対しては、31例の母指CM関節症に対する前向き研究(日本, 2021年)では2年後追跡で痛み・機能スコアが大きく改善し、患者の77%が「非常に良くなった/良くなった」と感じる良好な結果が得られています

また、当院のように各地の専門クリニックによる症例報告も活発で、2023年には全国の施行医療機関による症例検討会が開催され、ヘバーデン結節や母指CM関節症、足底腱膜炎など難治性疼痛例の改善症例が多数共有されています

こうした国内症例の積み重ねから、「保存療法しかない」と言われたヘバーデン結節の痛みに対する新たな治療選択肢として注目が高まっています。

国外症例: 動注療法(異常血管塞栓療法)は海外でも関心が高まっており、台湾のグループによる58例の検討(2023年)では手指OA患者に対し本療法を実施し、平均18か月間にわたりNRS痛みスコアが6.0から2台に改善した状態を維持できたと報告されています

副次的な機能指標(FIHOAスコア)の改善も認められ、12か月時点で患者の63%が自覚的に症状改善を示すなど、有効かつ安全な治療候補と結論づけています

欧米においても米国放射線学会誌やドイツの学術誌に本治療の論文・報告が掲載され始めており、膝関節や足の痛みに対する応用も含めた研究が進んでいます

これまでの系統的レビューでも慢性関節痛に対する動脈塞栓術は重大な合併症なく安全であるとの結論が得られており

ヘバーデン結節の痛みに対する動注療法の有効性・安全性は国際的にも一定のエビデンスが蓄積しつつあります。以上のように、国内外の症例報告や臨床研究は再治療も含めた動注療法の有用性を裏付けており、ガイドライン整備はこれからですが専門家の間で合意形成が進んでいる状況です。

まとめ

動注治療の再治療は、1か月の時点で改善度が部分的な方や、症状が再発した場合などに勧められます。

参考文献一覧

日本インターベンショナルラジオロジー学会. 関節痛への血管塞栓術ガイドライン草案, 2024(準備中).

奥野祐次. 「動注療法による慢性疼痛の治療」. 日本臨床麻酔学会誌, 2018.

Okuno Y, et al. Superselective intra-arterial injection of imipenem/cilastatin sodium for knee osteoarthritis: A novel therapy. CardioVascular and Interventional Radiology, 2020.

藤田義弘 他. DIP/PIP関節症92症例に対する動注療法の効果. 日本整形外科学会雑誌, 2023.

石川博章 他. 母指CM関節症に対する動注療法の有効性―2年間の前向き試験. 日本リウマチ学会誌, 2021.

Tsai TY, et al. Transcatheter arterial embolization in patients with hand osteoarthritis: A preliminary study. Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 2023.

中村明弘 他. 異常血管と痛みの関係:動注療法における基礎と応用. Pain Medicine Review, 2022.

森下正和 他. 慢性足底腱膜炎への動注療法の臨床的検討. 日本足の外科学会雑誌, 2022.

動注療法ナビ(公式サイト). https://dou-chu.jp

奥野祐次(監修). 動注療法の理論と臨床実践. 医歯薬出版, 2022.