ヘバーデン結節とは

ヘバーデン結節は、指の第一関節(指先に近い関節、遠位指節間関節)が変形してできる硬いこぶ(結節)です。これは手指の変形性関節症に伴ってよく見られる症状で、DIP関節(指先の関節)にできた場合を、へバーデン結節と呼びます。

関節の軟骨がすり減った結果、骨棘(余分な骨)が生じて関節が太く変形することで発生します。ヘバーデン結節ができると指の見た目が変化し、関節の動かしづらさや違和感、場合によっては痛みを伴うことがあります。

変形性関節症そのものにはまだ根本的な治療法がなく、ヘバーデン結節も一度形成されると完全に消すことはできません。しかし、症状を和らげたり進行を遅らせたりすることは可能です。薬物療法やリハビリ(指の運動など)に加えて、生活習慣の改善も、できることの一つです。その中でも食事(栄養)の工夫は、体の炎症状態や軟骨・骨の健康に影響を与えるため、ヘバーデン結節を含む変形性関節症の管理において注目されています。

抗炎症作用のある脂肪酸(オメガ3系)

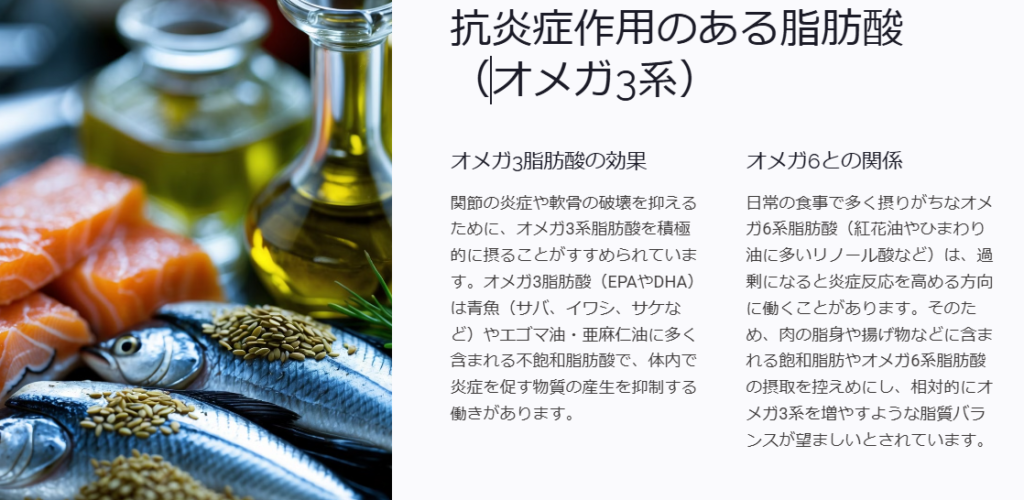

関節の炎症や軟骨の破壊を抑えるために、オメガ3系脂肪酸を積極的に摂ることがすすめられています。オメガ3脂肪酸(EPAやDHA)は青魚(サバ、イワシ、サケなど)やエゴマ油・亜麻仁油に多く含まれる不飽和脂肪酸で、体内で炎症を促す物質の産生を抑制する働きがあります。研究によると、変形性関節症の患者が魚油由来のオメガ3脂肪酸を十分に摂取すると、関節の痛みがいくらか軽減し、機能が改善する可能性が示唆されています(1)。実際、週に1~2回程度の魚の摂取が推奨されており、魚を十分に食べられない場合は医師と相談の上で魚油サプリメント(フィッシュオイル)を補うことも検討されます。

一方、日常の食事で多く摂りがちなオメガ6系脂肪酸(紅花油やひまわり油に多いリノール酸など)は、過剰になると炎症反応を高める方向に働くことがあります。そのため、肉の脂身や揚げ物などに含まれる飽和脂肪やオメガ6系脂肪酸の摂取を控えめにし、相対的にオメガ3系を増やすような脂質バランスが望ましいとされています。

実際、食事中の総脂肪や飽和脂肪の摂取量が多い人ほど関節症の進行(軟骨の狭小化)が早い傾向が報告されており、逆に一価不飽和脂肪酸(オリーブオイルなどに豊富)やオメガ3脂肪酸の摂取が多い人では関節の変形進行が緩やかな傾向が見られました(2)。オリーブオイルやナッツ類の油脂は炎症を増やさない良質な脂肪なので、こうした食品を適量摂ることも有益です。

ビタミンDとカルシウム

ビタミンDとカルシウムは骨の健康に欠かせない栄養素であり、変形性関節症の管理でも重要性が指摘されています。

ビタミンDは腸からのカルシウム吸収を助け、骨や軟骨の代謝を調整する働きがあります。血中のビタミンD濃度が不足していると、骨の強度低下だけでなく炎症悪化の一因ともなり得るため、関節症患者でも適切なビタミンD状態を維持することが推奨されます。

実際、観察研究では日本人女性ではビタミンDが不足している人は膝や手の関節症が進みやすい傾向が報告されています。ただし、十分なビタミンDを補充した場合に関節症の痛みや進行が明確に改善するかどうかについては、臨床試験の結果が一致しておらず定説にはなっていません(4)。したがって、「不足させないこと」が大切であり、必要に応じて日光浴や食品(魚、キノコ、卵、ビタミンD強化乳製品など)からの摂取、あるいはサプリメントで適正なビタミンD血中濃度(少なくとも50 nmol/L以上)を保つよう医師に相談すると良いでしょう。

カルシウムもまた骨密度維持に重要です。ヘバーデン結節がある人は同年代の平均と比べて特にカルシウム不足というわけではありませんが、加齢に伴う骨粗鬆症のリスク管理の観点からも、適量のカルシウムを日々摂取することが勧められます。カルシウムは牛乳や乳製品、小魚、豆腐、緑黄色野菜などに含まれています。

特に乳製品はカルシウムとタンパク質の供給源となり、関節を支える筋肉や骨の健康に役立ちます。ある大規模研究では、牛乳をよく飲む習慣がある人ほど膝関節症の進行(関節軟骨の狭小化)が緩やかだったとの報告があり(7)、これはカルシウムやその他の乳由来栄養素の効果が示唆されています。ただし乳製品の摂取については、脂肪分の多いアイスクリームやバターではなく、低脂肪の牛乳・ヨーグルトやチーズを適量摂ることが推奨されます。

ビタミンK

ビタミンKは骨や軟骨のタンパク質を活性化するのに必要な脂溶性ビタミンで、不足すると関節軟骨の石灰化や骨の変化に影響を与える可能性があります。緑の葉野菜(ほうれん草、ブロッコリー、ケールなど)や納豆に豊富なビタミンKを十分に摂取することで、関節症の進行リスクを下げられるかもしれませんが、まだ介入研究で優位といえるほどのレベルには至っていません。

観察研究では、血中ビタミンKが低い人ほど膝や手の変形性関節症が進行している割合が高いことが報告されています。

また、小規模ながらビタミンK補充の臨床試験も行われており、全体としては統計的に有意な効果は得られなかったものの、試験開始時にビタミンKが不足していた患者では補充によって関節の変形進行が抑えられたとの分析もあります。

こうした結果から、明確な治療効果が証明されたわけではありませんが、ビタミンKを豊富に含む野菜をしっかり食べることは骨・関節の健康維持にとって有益と考えられます(3)。日頃から緑黄色野菜を積極的に摂り、ドレッシングにオリーブオイルを使うなどしてビタミンKの吸収率を高める工夫も良いでしょう。

抗酸化ビタミンとポリフェノール

活性酸素による細胞のダメージや慢性的な炎症は、関節の変形を進める一因と考えられています。これを抑える目的で、ビタミンCやビタミンEといった抗酸化作用のあるビタミン、および植物由来のポリフェノール(抗酸化成分)が注目されてきました。ビタミンCはコラーゲン(軟骨の主要成分)の合成にも必要な栄養素です。しかし、変形性関節症患者を対象としたビタミンCやEのサプリメント試験では、痛みや関節機能への明確な改善効果は確認されていません(5)。現時点では、抗酸化ビタミンを大量にサプリメントで摂取しても関節症が良くなるという十分な根拠はなく、「夢の特効薬」といった評価には至っていないのが実情です。

とはいえ、野菜や果物、茶やココアなどポリフェノールを含む植物性食品を豊富に取り入れた食生活は、全身の健康に良いだけでなく、関節の炎症体質を和らげる上でも役立つ可能性があります。例えばビタミンCやベータカロテンが豊富な野菜・果物をしっかり摂る人では膝関節症の進行が穏やかだったとの疫学データもあります。また、緑茶に含まれるカテキンやブドウ・ベリー類に含まれるレスベラトロール、オリーブオイル中のポリフェノールなどには抗酸化・抗炎症作用があり、関節の炎症を抑える効果が試験管内や動物実験で示唆されています。これらの効果をヒトで確実に得るにはさらなる研究が必要ですが、少なくとも野菜・果物を十分に摂るバランスの良い食事は、関節症の患者さんにも奨励されます。

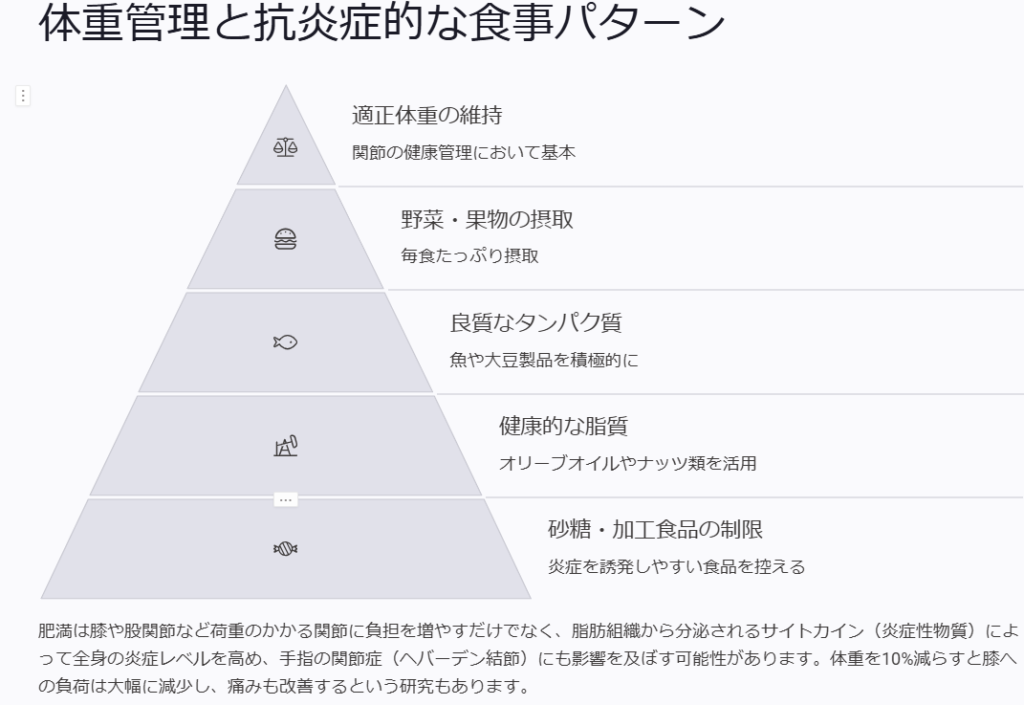

体重管理と抗炎症的な食事パターン

全身の健康と同様に、適正体重の維持は関節の健康管理において基本です。肥満は膝や股関節など荷重のかかる関節に負担を増やすだけでなく、脂肪組織から分泌されるサイトカイン(炎症性物質)によって全身の炎症レベルを高め、手指の関節症(ヘバーデン結節)にも影響を及ぼす可能性があります。

実際に、肥満や内臓脂肪の多い人ほど手の変形性関節症の有病率が高いとの報告もあります。したがって、標準体重を大きく上回る方は減量することで症状の軽減が期待できます。体重を10%減らすと膝への負荷は大幅に減少し、痛みも改善するという研究もあるほどです。食事面では、急激な断食のような方法ではなく、栄養バランスを保ちながら適度なカロリー制限を行い、運動と組み合わせる減量法が推奨されます(6)。

これにより、関節への負荷軽減と炎症マーカーの減少という二重のメリットが得られます。

また、「何を食べるか」という質の面でも、抗炎症的な食事パターンを心がけることが重要です。

代表的なのが地中海食(地中海式食事)と呼ばれる食習慣で、野菜、果物、豆類、全粒穀物、魚、オリーブオイル、ナッツ類を豊富に含み、赤身肉や加工食品、糖分の多い菓子類の摂取を控えめにした内容です。地中海食は心血管疾患の予防に有効なほか、リウマチなど炎症性疾患で炎症マーカーを下げ症状を改善する可能性が示されています。

変形性関節症に関しても、地中海食を実践することは理論上有益と考えられ、患者さん向けのガイドでもこのようなバランスの良い食事が推奨されることがあります。ただし、変形性関節症に対する直接的な効果を検証した臨床研究はまだ少なく、一部の小規模試験では地中海食によって関節機能が有意に改善しなかったとの結果もあります(7)。

したがって、「炎症を増やす食品を減らし、炎症を抑える食品を増やす」という大枠の方針の下で、自分に合った健康的な食事を続けることが大切です。

具体的には、以下の点を意識すると良いでしょう。

- 野菜や果物、きのこ、海藻を毎食たっぷり摂り、食物繊維やビタミン、ミネラルを十分に確保する(前述のように食物繊維の多い食生活は関節痛の悪化リスクを下げる可能性があります(8))。

- 魚や大豆製品を積極的に摂って良質なたんぱく質とオメガ3脂肪酸を補給する(肉を食べる場合も脂身の少ない部位を適量に)。

- オリーブオイルやナッツ類を料理に利用し、揚げ物やバターなど飽和脂肪の多い調理法を控える。

- 砂糖や精製炭水化物(白パンや菓子類、清涼飲料など)の過剰摂取を避ける。血糖値の急上昇は炎症を誘発しやすく、また余分な糖質は中性脂肪として蓄積して肥満につながるためです。

- 加工食品(ソーセージ・スナック菓子・インスタント食品など)は塩分や添加物が多く栄養バランスに欠けることが多いため頻繁に摂らない。

このような食生活は関節だけでなく生活習慣病の予防にもつながります。日々の積み重ねで効果が現れるため、無理のない範囲で継続することが大切です。

コンドロイチンやグルコサミンなどの補助食品とへバーデン結節

変形性関節症向けのサプリメントとして広く知られているものに、コンドロイチン硫酸やグルコサミンがあります。これらは軟骨成分の材料ともなる物質で、軟骨のすり減りを抑え痛みを和らげる効果が期待され市販されています。

エビデンス(科学的根拠)は必ずしも一貫して強いわけではありませんが、特にコンドロイチン硫酸については研究がされています。例えば、ヘバーデン結節を含む手の変形性関節症患者を対象とした臨床試験で、コンドロイチン硫酸を6か月間服用した群はプラセボ(偽薬)群に比べて痛みが軽減し、指の機能スコアが改善しました(10)。副作用も少なかったため、米国リウマチ学会(ACR)の2019年ガイドラインでは、手の変形性関節症に対してコンドロイチン硫酸の補充を「条件付きで推奨する」という勧告がなされています(9)。これは必ず効果があるという意味ではありませんが、試してみる価値がある補助療法として位置づけられています。

一方、グルコサミンについての研究結果は分かれています。いくつかの臨床試験やメタ分析では膝の痛みがわずかに和らぐという報告もありますが、他の大規模試験ではプラセボとの差が見られませんでした。2019年のACRガイドラインでは、グルコサミンの使用は推奨しないという強い勧告が出されています(9)。これは現時点でグルコサミンの有効性を支持する十分な証拠がないためです。ただし欧州のガイドラインなどでは一定の評価を与えている場合もあり、グルコサミンについては「効く人もいるかもしれないが万人に有効とは言えない」というのが実情と言えるでしょう。

これらのサプリメントを利用する場合、即効性は期待できないため少なくとも2~3か月程度は続けてみて効果を判断すると良いでしょう。効いている実感がなければ中止すればよいし、多少なりとも痛みが和らぐなら続けても構いません。いずれにせよ、他の治療との併用バランスや副作用リスクも考慮し、主治医と相談しながら取り入れることをおすすめします。

なお、軟骨由来の補助成分としては非変性Ⅱ型コラーゲン(UC-II)も知られています。これは鶏の胸骨軟骨から抽出されるコラーゲンで、極めて少量(1日数十ミリグラム)を摂取することで免疫調節的に関節炎症を和らげる可能性が報告されています。一部の研究では疼痛や機能の指標が改善したとされますが、研究数が限られているため位置づけは明確ではありません。

一般的なコラーゲンペプチドやゼラチンも含め、摂取して害はありませんが、関節症への劇的な効果を期待しすぎないようにしましょう。

ハーブ・香辛料由来の成分

古くから民間療法で関節痛に使われてきたハーブや香辛料の中にも、近年科学的に検証が進んでいるものがあります。代表的なのは**ターメリック(ウコン)**由来のクルクミンという成分です。クルクミンには抗炎症作用があり、変形性関節症の患者に対する数件の臨床試験では、痛みの軽減や関節の機能改善においてプラセボ(偽薬)より有意に優れている結果が出ています(11)。一部の試験では、その効果は市販の鎮痛薬(イブプロフェン)に匹敵するとの報告もあります。クルクミンを含むサプリメントやウコン茶などは比較的安全と考えられますが、効き方には個人差があり、また吸収率を高める工夫(コショウ由来のピペリンを併用する等)が必要とも言われます。

ショウガ(ジンジャー)も抗炎症作用をもつ食材で、関節痛に生姜を試す方もいます。ショウガエキスを用いた臨床研究では中等度の痛み軽減が得られた例もありますが、他の研究では効果が見られず、全体としては統一した結論が出ていません。即効性はありませんが、毎日の食事に生姜を取り入れたり、生姜湯を飲むことは体を温め血行を良くする効果もあるため、痛みが強い時に試してみる価値はあるでしょう。少なくとも副作用はほとんどない食品です。

そのほか、**ボスウェリア(インド乳香)**というハーブの樹脂からとれるボスウェリア酸も関節痛に効く可能性が示されています。数件の臨床試験では、ボスウェリアを数週間~数か月服用した患者で痛みと機能スコアがプラセボより改善したとの結果が報告されています。また、ローズヒップ(バラの実)やセサミン(ゴマ由来成分)など、多様な天然成分が研究されています。

ただし、これらの中には有望な結果が出ているものもありますが、多くは小規模な試験であり、効果の再現性や長期的な有効性については十分な裏付けがありません。ハーブ系のサプリメントを試す際も、他の薬剤との相互作用や品質に注意が必要です。信頼できるメーカーの製品を選び、症状の変化を観察し、違和感があれば中止するようにしましょう。

まとめ

ヘバーデン結節を含む変形性関節症に対する食事療法は、関節の状態を少しでも良くするための補完的なアプローチです。現在までの研究から、完全に病変を治す「特効食」は存在しませんが、適切な栄養バランスを保つことは痛みの緩和や進行予防に寄与し得ることが示唆されています。

特に、オメガ3脂肪酸やビタミンD・K、抗酸化成分などを不足なく摂取し、過剰な体重や炎症を増幅させる食品(過剰な糖質や不健康な脂肪)の摂りすぎを避けることが基本となります。また、一部のサプリメント(コンドロイチン硫酸やクルクミンなど)は症状改善に有用かもしれませんが、効果には個人差があり得るため、「もし効けばラッキーと考えられる」くらいの位置づけで試すとよいでしょう。

大切なのは、こうした食事療法を日常生活の中で無理なく続けることです。急激な変化で劇的な効果が出るものではありませんが、長期的な視点で見ると食生活の改善は関節の健康のみならず生活習慣病の予防や全身のコンディション向上にもつながります。

ヘバーデン結節の痛みや悩みを抱える方は、ぜひ主治医や管理栄養士と相談しながら、自分に合った食事プランを取り入れてみてください。それはきっと、将来の手指に限らず、体の健康機能維持にも良い影響をもたらすでしょう。

参考文献

- Thomas S, et al. 食事と栄養が変形性関節症に及ぼす影響に関するレビューpmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Gwinnutt JM, et al. 2022年EULAR生活習慣勧告に向けた食事の効果に関するシステマティックレビューpmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Thomas S, et al. 上記レビューより:ビタミンK摂取と関節症進行に関する知見pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Thomas S, et al. 上記レビューより:ビタミンD補給効果に関するエビデンスpmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Thomas S, et al. 上記レビューより:抗酸化ビタミン補給の効果に関する結論pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Thomas S, et al. 上記レビューより:肥満と関節症、および減量の推奨pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Gwinnutt JM, et al. 食事パターンと関節症(地中海食の試験結果)に関する報告pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Gwinnutt JM, et al. 食物繊維摂取量と関節痛リスクの関係を示した研究結果pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Kolasinski SL, et al. 2019年ACR/AF変形性関節症ガイドライン(手・膝・股関節)pmc.ncbi.nlm.nih.govpmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Gabay C, et al. 手の変形性関節症に対するコンドロイチン硫酸の無作為化試験(FACTS試験)pmc.ncbi.nlm.nih.gov

- Gwinnutt JM, et al. ハーブ・サプリメントの関節症への効果に関するエビデンス(クルクミンの試験結果)pmc.ncbi.nlm.nih.gov