①不眠症などの睡眠の相談

・寝付きが悪くなった

・途中で目が覚めてしまう

・熟眠感がない

・日中に眠気がでる

・薬以外の方法で眠りたい

など、眠りに関する悩みをご相談いただけます。

②不安神経症・パニック障害

不安な気持ちに対する相談を承ります。動悸や過呼吸、めまい、発汗、手足の震え、痺れなどが出てしまう方や、毎日のように心配や緊張・不安を感じて悩んでいる方、不安や恐怖を感じる場所や状況を避けようとしてしまう方はご相談ください

③自律神経失調症の相談

自律神経失調症と診断された場合、後にストレスや不安などからくる軽症うつ病や、いわゆる神経症などの症状が一部含まれてくると考えられます。Medically Unexplained Symptoms (MUS)

(辛い症状が長期間続いているにもかかわらず、いくら調べても医学的な異常を認めない症状)への治療提案などを行います。

目次(このページの目次)

当院の心療内科外来について

当院は、内科クリニックです。

かかりつけの先生には相談しづらいけど、精神科外来やメンタルクリニックの予約はためらってしまう。そんな方の相談にのる外来です。

※重症のうつ病、躁うつ病、統合失調症、摂食性障害等の診察は難しいので、その場合は精神科に相談ください。

早期発見。早期治療。

心の病気も、「早期発見・早期治療」が大切です。

行ったほうがいいかな・・と心のどこかで思っていても、なかなか受診をためらってしまっている。という方はご相談ください。

当院では、国際ガイドラインに沿った薬の治療と精神通院療法、希望される方には漢方や鍼灸による治療を実施しています。

眠りのお悩み

日本では、成人の約20%が慢性的な不眠症に悩んでいます。(一般社団法人日本生活習慣病予防協会報告)

実際に、実は多くの方が不眠に苦しんでいます。あなただけではありませんのでご安心ください。

不眠症や睡眠障害は、多くの方がなりますが、様々な治療方法があります。中には依存症(薬を手放せない状態)になりやすい薬もあり要注意です。当院では、より依存性の低い治療薬を提供することを目指しております。まずはお気軽にご相談いただき、一緒に解決策を見つけましょう。

睡眠薬って依存症になりそうで心配です。

医師 高杉

医師 高杉最近は薬の進化が目覚ましく、やめやすい薬が開発されているんですよ。

不眠のセルフチェック

- 布団に入ってから眠るまでにいつも時間がかかる

- 寝付いたと思ったら、夜中に何度も目が覚めてしまう

- 目覚ましよりも早く目が覚め、それ以上眠れなくなることが多い

- 熟眠感がない、寝た気がしない

- 日中に眠くなることが多い

当てはまる項目があれば、ご相談ください。

不安神経症・パニック障害・社交不安

不安は誰しもが持っている感情ですが、不安な気持ちが普段の状態とは異なって過剰に付きまとい、日常生活に支障をきたしてしまうことがあります。また、原因のわからない突然の動悸や息苦しさを感じ、体の異常はないと言われた場合、不安による症状かもしれません。そういった場合、不安に対する治療を行うことで改善する場合が多いです。

不安に関わる疾患は、特に早期発見・早期治療が大切な疾患です。なぜなら、適切な治療が行われずに放置しておくと、外出ができなくなったり、会議や通勤・仕事が苦手になってしまいます。(回避行動が定着化してしまう)

そのため、早めに治療を行っていくことが推奨される良い症状です。

不安で苦しい、人前で話すのが苦手、電車に乗るのが不安、閉所が不安、レストランや人混み、歯医者、運転中のトンネルや高速道路の不安などがある方は、ご相談ください。

うつ病・気持ちの落ち込みが強い場合は、精神科受診を勧めます

-

- 気分がずっと落ち込んでいる

- わけもなく悲しくなる

- さびしい

- むなしいといった気持ちになる

- 食欲がない

- 味がしない

- 体重が減ってきた

気分が落ち込む、何もする気が起きない、元気がない状態が長期に継続しているのであれば、それはストレスや環境の変化から、脳の働きが低下してしまって、「抑うつ状態」という注意が必要な状態かもしれません。

うつ病は8~10人に1人、生涯でうつ病にかかるといわれています。また、うつ病は女性に多く、男性の2倍かかりやすいといわれております。

こういった場合、不眠や不安の原因になっていることがあります。

自律神経失調症の相談

自律神経失調症と診断された場合、どこに相談したらよいかわからない、という声をよくいただきます。

自律神経失調症は正式な病名ではなく、色々な状態を表しています。自律神経失調症と診断された方は、後にストレスや不安などからくる軽症うつ病や、いわゆる神経症などの診断がつくことが多いとされ、これらによる症状が一部含まれてくると考えられます。

また、Medically Unexplained Symptoms (MUS)(=辛い症状が長期間続いているにもかかわらず、いくら調べても医学的な異常を認めない症状)という状態に対して、治療提案などを行います。

診察をしてみて、残念ながらなかなかお役に立てないケースもございますが、お役に立てる場合もございます。

受診される場合は、今まで調べた検査の検査結果を持って相談にきてください。(病院で一度も調べたことがないという場合は、症状に合わせた内科を先に受診ください)

当院での対応が難しいケース

1.20歳未満または50歳以上の方

2.入院治療が必要な方

3.著しい興奮状態 / もしくは暴れる方 / 自傷他害のおそれ(刃物を持ち出す・暴行・リストカットなど)がある方

4. 薬物依存症 / アルコール依存症の方

5.暴言や大声が出てしまう方

6.希死念慮(死にたい気持ち)のある方

7.自殺を試みたことのある方

8.著しく低体重の方(※BMIで17未満)

9.躁うつ病が疑われる方

10.統合失調症の方

診察費用のご案内

| 初診 | 再診 |

|---|---|

| 【3割負担で】 2500円程度(検査なし) 5500円程度(検査あり) | 【3割負担で】 1500円程度(検査なし) 3500円程度( 検査あり 。半年に1回) |

| ※自立支援の申請をする場合、別途書類代が発生 | ※自立支援の申請後は豊田市民は無料 |

上記とは別にお薬代がかかります。

後述する「自立支援医療の対象となれば、豊田市在住の方は無料になります。

休職診断書など書類作成を依頼した場合には書類代が発生します。

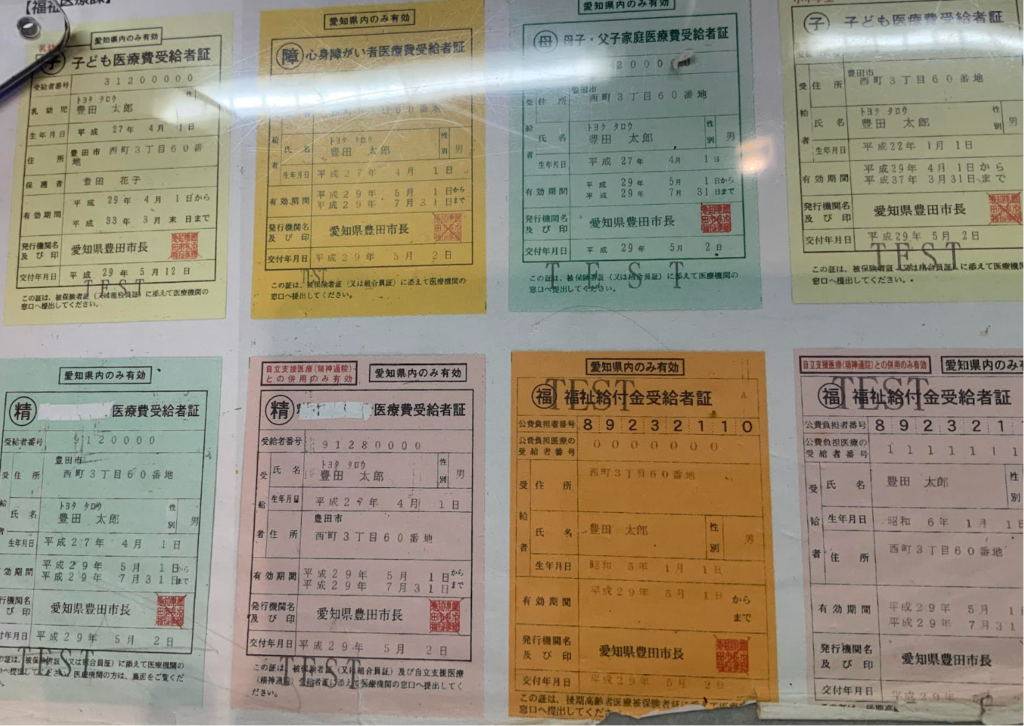

自立支援医療制度で0~1割負担(豊田市民なら無料)になります。

上記の医療費は3割負担の方の場合です。

こころの病気の多くは、クリニックの診察費用と薬局代金の両方が1割になる自立支援医療という制度を利用できます。自立支援医療制度を利用すると、例えば再診の場合、1500円だった料金が500円になります。

それに加え、豊田市では、1割負担分は豊田市が負担してくれます。

https://www.city.toyota.aichi.jp/kurashi/fukushi/shougaisha/1030037/1043101.html

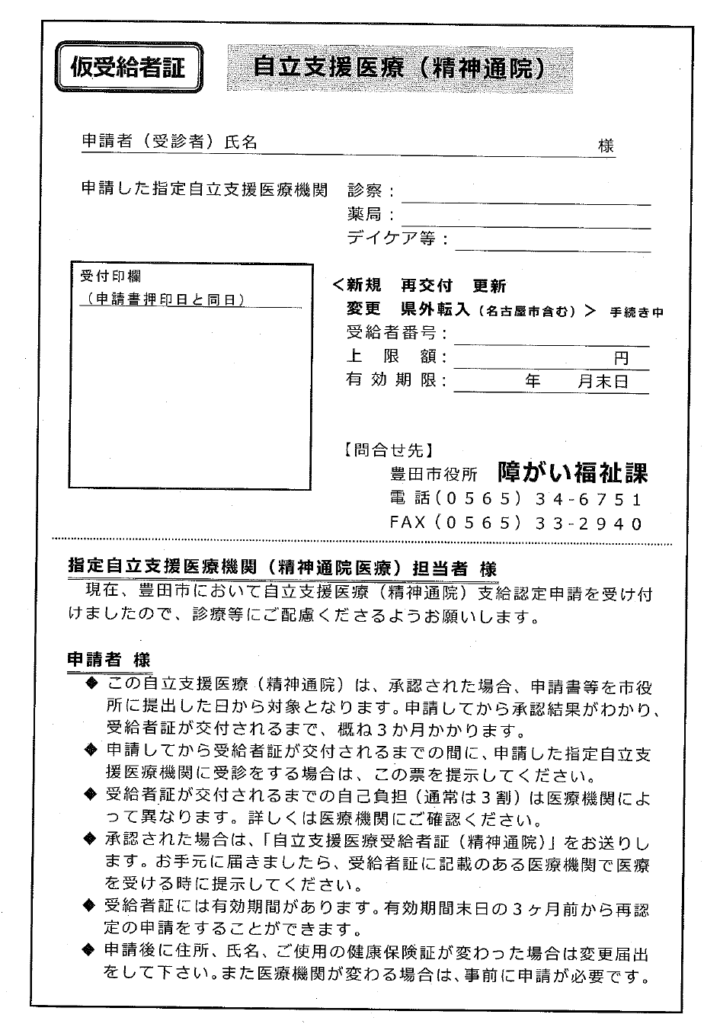

自立支援医療の利用方法と申請手順

希望される場合、当院にて自立支援診断書を作成致します。診断書をお渡しした後、

豊田市役所東庁舎の1階にある「障がい福祉課」に行っていただきます。

- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(申請窓口にあります)

- 自立支援医療費用診断書(申請時から3か月以内に作成されたもの)

- 健康保険証

- 自立支援医療(精神)代理権授与及び収入申告書(申請窓口にあります)

(備考)障がい年金、遺族年金、傷病手当等を受給している場合はその額のわかるもの(年金の振込通知書、通帳等) - 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)

自立支援診断書と保険証・マイナンバーを持参して、豊田市役所に持っていくと、必要な手続きが可能です。

申請が終わると、審査に3ヶ月ほどかかりますが、その間に「仮受給者証」という受給者証を発行してもらえます。

豊田市の場合、ピンク色の医療費受給者証の申請を、同じ「障がい福祉課」で可能です。

こころの病気の治療について、市の制度でも、しっかり治療に専念するよう応援されています。

当院は、指定自立支援医療機関のため、自立支援医療の診断書作成および自立支援医療による心の医療を実施できます。

診断書が行政の審査に通らなかったとき(通らない例は少ないです)

こころの病気以外の治療代

診断書など、保険適応外の費用

所得の高い方

については、自立支援の対象外となりますので、ご承知おきください。