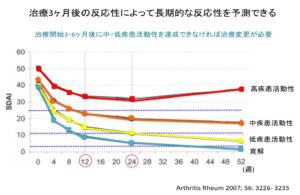

関節リウマチの治療薬は、2-3か月ほどかけて効果が出てきます。

ロキソニン®(ロキソプロフェン)やセレコックス®(セレコキシブ)などのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の役割(関節リウマチにおける位置づけ):関節リウマチ(RA)は関節の痛みやこわばりに対する、対症療法(症状を和らげる治療)、症状緩和に使われます。

NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)は抗炎症作用と鎮痛作用によって関節の炎症と痛みを和らげます。NSAIDsはあくまで対症療法であり、これらの薬剤単独ではRAの疾患経過を変えたり関節破壊を防いだりすることはできません

そのため現在のRA治療では、関節破壊を抑える疾患修飾性薬(DMARDs)を早期から用いることが基本で、NSAIDsは症状緩和の補助役として位置づけられます

実際、DMARDの効果発現を待つ間や痛みの強い際にはNSAIDsなど鎮痛薬が疼痛コントロールに有用です

NSAIDsは50年以上にわたりRAの症状治療の中核を担ってきた歴史があり、現在も多くのRA患者で併用されている支持療法です

DMARDや生物学的製剤との併用も安全とされており、NSAIDsを併用することでステロイドの必要量を減らせる場合もあります。

一方で関節炎の活動性そのものや構造的進行を抑制する効果はないため、NSAIDsに頼りすぎず、あくまで疾患制御治療(DMARD類)の補助として位置付けることが重要です

NSAIDsの効果発現と持続時間:NSAIDsは比較的速効性があり、内服後 数時間以内には鎮痛効果が現れます。一方で、関節の腫れや熱感など炎症の改善にはある程度の時間がかかり、最大効果の発現までに1~2週間程度の継続投与が必要なことがあります。当院院長の高杉が、下記のリウマチ膠原病診療マスト&ベストという書籍の項目で、NSAIDsについてまとめています。クリニックの待合においてありますので、ご興味があれば参考にしてください。

このように抗炎症作用の発現には日数を要しますが、即時的な鎮痛・消炎効果も期待できるため、服用初日からある程度の痛みの軽減が得られる点で、効果発現に数週~数ヶ月かかるDMARDsと対照的です

NSAIDsの効果持続時間は薬剤の血中半減期に依存し、製剤ごとに異なります。例えばイブプロフェンやジクロフェナクは半減期が短く(約2~3時間)、効果持続時間も4~6時間程度と短いため1日3~4回の投与が必要です。これら短時間型NSAIDsは吸収が速く急性の痛みに適しています

一方、ナプロキセンは半減期が約12~14時間と長く効果が10~12時間持続するため通常1日2回投与で済みます。セレコキシブも半減期が約11時間と比較的長く、1日1~2回の投与で持続効果が得られます。このような長時間型NSAIDs(例:ナプロキセン、セレコキシブ)は1~2回の服用で一日中効果が持続し、慢性疼痛の管理や患者の服薬遵守の面で有利です

症状や使用目的に応じて、必要時にこまめに使える短時間型と、長時間安定した効果を得られる長時間型を使い分けます。

例えば「痛みが強い急性増悪時の頓用」には効果発現が早い短時間型NSAIDが適し、慢性的な痛みや朝のこわばり対策には長時間型NSAIDの継続投与が適しています

NSAIDsの有効性(DMARD併用時の効果):NSAIDsは痛みや炎症を迅速に軽減し、関節機能を改善します。その症状改善効果はプラセボ対照試験でも明確に証明されており、例えばナプロキセン1000mgでは関節リウマチ患者の疼痛や圧痛関節数が有意に減少し、身体機能スコアも改善しました。このようにNSAIDsの併用により、初期治療中にDMARD単独では残存する関節痛やこわばりが和らぎ、患者の日常生活動作やQOLの向上に寄与します。NSAIDsの併用自体がDMARDの効果を阻害することはなく、一般に安全な組み合わせとされています

NSAIDsを適切に用いることで、痛みのため活動できない状態を防ぎ、患者がリハビリや日常生活を維持する助けとなります。またNSAIDsを併用している患者では、痛みのコントロールが向上するぶんステロイドの減量が可能となり、ステロイド副作用の軽減につながるとの報告もあります。

一方で、繰り返しになりますが、NSAIDsはあくまで症状を和らげるだけで関節の構造的破壊進行を食い止める効果はありません

したがって、関節炎そのものの制御はあくまでDMARDや生物学的製剤で行い、NSAIDsは「初期の痛み止め」として併用することで治療全体の効果と患者快適性を高める役割といえます

現在のRA治療ガイドラインでも、基本はDMARDによる寛解導入を目指しつつ、必要に応じてNSAIDsやステロイドで症状を緩和することが推奨されています

NSAIDsの副作用とリスク

NSAIDsの副作用とリスク:NSAIDsの作用機序であるプロスタグランジン合成阻害は痛み・炎症の軽減につながる一方、生理的な保護機能も阻害するため様々な副作用リスクを伴います。特に重要なのは消化管障害と心血管系イベント、そして腎機能への影響です。

- 消化管リスク:NSAIDsは胃酸から粘膜を守るプロスタグランジンまで減少させるため、胃痛、胸やけ、悪心、下痢など消化不良症状から、消化性潰瘍・消化管出血といった重篤な副作用を引き起こすことがあります。ある報告では、RA患者でNSAIDを服用している人の約1.3%が毎年重篤な消化管合併症(潰瘍出血や穿孔など)を起こすとされています。リスク因子としては、高用量・長期連用、高齢者(65歳以上)、消化性潰瘍の既往、NSAIDと抗凝固薬やステロイドの併用などが知られており、これらを有する患者では消化管障害の発生率があがります。予防策としては、選択的COX-2阻害薬の使用(後述のセレコキシブ等)や、プロトンポンプ阻害薬(PPI)など胃潰瘍予防薬の併用を検討します。実際、COX-2選択薬のセレコキシブは従来型NSAIDに比べて内視鏡上の潰瘍発生率を71%も低減し(3ヶ月時点のNNT=6)、有症状・重篤な消化管合併症も約半分と報告されています。

- 心血管リスク:NSAIDsは血小板凝集や血管拡張に関わるプロスタグランジンも抑制するため、心筋梗塞や脳卒中など心血管イベントのリスク増加が懸念されますので、長期の服用に関しては減らしていく方向がすすめられています。高用量のジクロフェナクやCOX-2阻害薬では主要な心血管イベント発生率がプラセボ群より約1.4倍に増加する報告があります。心臓に持病があるがどうしてもNSAIDsを要する場合、ナプロキセンではこれら心血管リスクの有意な増加は認められず、NSAIDの中では比較的心血管安全性が高いことが示されています。とはいえNSAIDs全般が多少なりとも心血管系へ負荷をかけるのは事実であり、特に既に心疾患のある患者や危険因子を多く有する患者では、NSAID投与中の心血管イベント発症に注意が必要です。

近年実施されたPRECISION試験(約24,000人を3.3年追跡)では、心血管リスクの高い関節炎患者を対象にセレコキシブ(1日200~400mg)とイブプロフェン(1日2400mg)、ナプロキセン(1日1000mg)の心血管安全性を直接比較しました。その結果、3剤間で主要心血管イベント発生率に有意差はなく、セレコキシブの心血管リスクが他の非選択的NSAIDより特に高いわけではないことが示されています。さらに同試験では、消化管障害や腎障害による有害事象はセレコキシブ群が他のNSAID群より有意に少ないことも報告され、セレコキシブの全体的な安全性の高さが示唆されました。

総じて、NSAIDs使用時は心血管リスク評価を行い、リスクの高い患者では可能な限りNSAIDを控えるかナプロキセンのような心血管影響の少ない薬剤を選択することが推奨されます。必要最低限の用量・期間に留め、長期連用時は定期的に血圧や心機能をチェックするなど慎重なモニタリングが望まれます。 - 腎機能への影響:NSAIDsは腎血流維持に関わるプロスタグランジンも減少させるため、腎障害や電解質異常、浮腫・高血圧などを引き起こすことがあります。長期大量使用により慢性腎不全(間質性腎炎)を来すこともあり注意が必要です。特に利尿薬やACE阻害薬との併用下では腎前性腎不全(いわゆるNSAIDsによる急性腎不全のリスク)が高まるため、高齢者や慢性腎臓病を持つ患者ではNSAID使用を慎重に検討します。

従来型NSAIDsとCOX-2選択的阻害薬の比較:NSAIDsには、従来からある非選択的NSAIDs(COX-1/2両方を阻害)と、後に開発されたCOX-2選択的阻害薬(セレコキシブなど)があります。両者の有効性(症状改善効果)は同等であり、例えばセレコキシブはナプロキセンやジクロフェナクなど従来薬と比べて関節リウマチの痛み・腫れを抑える効果に差はないことが示されています

実臨床でも、いずれのNSAIDも最大量投与すれば概ね同程度の抗炎症・鎮痛効果が得られると考えられています

一方で安全性プロファイルには違いがあります。COX-2選択薬は胃粘膜の保護に関与するCOX-1を阻害しないため、消化性潰瘍など消化管障害のリスクが大幅に低減します

前述の通りセレコキシブでは従来NSAIDに比べ潰瘍・出血リスクが著しく低下しており、臨床試験でもGI関連の有害事象による中止が有意に少ないことが確認されています

総じて、「消化管リスクが高い患者にはCOX-2選択薬を、心血管リスクが高い患者には非選択NSAID(中でもナプロキシン)を」という使い分けが推奨されます。なお、COX-2選択薬でも腎障害や浮腫、高血圧のリスクは残るため、その点は従来薬と同様にモニタリングが必要です。日本ではナプロキサンはそこまで一般的ではありませんが、当院では時々そのような使用をすることがあります。

NSAIDsの使い分け(個々の薬剤の特徴):多数のNSAIDsが存在しますが、有効性には大きな差がないため、患者ごとに効果と副作用のバランスを見て適切な薬剤を選択します。一般に、十分な抗炎症作用を得るには処方量での使用が必要であり、市販の低用量では主に鎮痛効果止まりです。一つのNSAIDで効果不十分か副作用が問題になる場合、別のNSAIDに切り替えることも有効です(実際、NSAID間で効果・耐容性には個人差が大きいです

以下に主なNSAIDについて、その薬理特性とメリット・デメリットを比較します(表1)。

表1:主要なNSAIDsの作用持続時間とリスクの比較

| 薬剤名(例) | 分類・特性 | 作用発現・持続時間目安 | 主な副作用リスク・注意点 | 主な適応・推奨されるケース |

|---|---|---|---|---|

| イブプロフェン (例:ブルフェン®) | 非選択的NSAID(短時間型) 半減期2時間程度。OTC入手可。 | 速効性(30分~1時間以内に効果発現) 効果持続4~6時間 | 消化管リスク中等度(高用量では潰瘍注意) 心血管リスク中等度(高用量長期でやや上昇) 腎機能への影響は全NSAID共通。 | 急性の痛みや発作的な関節炎症状の緩和に適す。 短期間の頓用に向いている。効果不十分時は処方用量へ増量。 |

| ナプロキセン (例:ナイキサン®) | 非選択的NSAID(長時間型) 半減期12~14時間。 | やや速効性(1時間前後で効果発現) 効果持続約12時間(1日2回投与)。 | 消化管リスク高め(高用量で潰瘍・出血注意) 心血管リスク低め(主要イベントリスク増加なし)腎機能への影響は全NSAID共通。 | 炎症や痛みが慢性的に持続するケースに適す。 1日2回の服用で効果が持続し、心血管リスクが高い患者で比較的選択肢にしやすい。長期連用時はPPI併用など消化管保護を考慮。 |

| ジクロフェナク (例:ボルタレン®) | 非選択的NSAID(中間~短時間型) 半減期1~2時間(徐放製剤あり)。 | 速効性(30分程度で効果発現) 効果持続8時間前後(徐放剤で12~24時間)。 | 消化管リスク中等度~高め(胃腸症状に注意) 心血管リスク高め(高用量長期で有害事象増加) まれに肝障害(トランスアミナーゼ上昇)に注意。腎機能への影響は全NSAID共通。 | 抗炎症効果が強く、関節炎症状が強い場合に有効。徐放剤は1日1回で効果が持続し服薬しやすい。心疾患のある患者には避ける。効果とリスクを見ながら必要最小限の期間で用いる。 |

| セレコキシブ (例:セレコックス®) | 選択的COX-2阻害薬(長時間型) 半減期約11時間。 | 速効性(1時間前後で効果発現) 効果持続12~24時間(通常1日2回投与)。 | 消化管リスク低い(従来NSAIDより潰瘍・出血少ない) 心血管リスク:高用量では注意(ただし通常量で従来NSAIDと同程度) 腎機能への影響は全NSAID共通。 | 消化性潰瘍の既往など消化管リスクが高い患者に第一選択。長期連用が必要な場合にも適する。心血管リスクを考慮し最低有効量で使用。効果不十分なら他剤併用や追加も検討。 |

※COX-2:シクロオキシゲナーゼ-2酵素

各NSAIDには以上のような特徴がありますが、効果の現れ方や副作用の感じ方は個人差が大きいため、実臨床では患者ごとに最適なNSAIDを見つけることが重要です。一般的にはまず安全性上問題の少ないNSAIDから開始し、十分な効果が得られなかったり副作用が出現した場合に別のNSAIDへ切り替える、といったアプローチが取られます

幸い「このNSAIDでなければ効果がない」といった絶対的な差はないため、患者の合併症リスクや嗜好に応じた柔軟な選択が可能です。例えば、「胃に優しい薬が良い」という患者にはセレコキシブを選択し、「心臓に不安がある」という患者にはナプロキセンを優先するといった使い分けが考えられます。また痛みの程度やライフスタイルによって、即効性重視でイブプロフェンを頓用したり、朝夕2回のナプロキセンで一日中痛みを抑える、といった調整も行われます。ロキソニンは日本で好まれる薬剤で、効果と副作用のバランスがよいです。

重要なのは、NSAIDsはあくまで症状を和らげる手段であり、必要最低限の範囲で賢く使うことです

エビデンスに基づいたリスク評価と適切な予防策のもとでNSAIDsを活用すれば、関節リウマチ患者さんの初期の痛みと機能障害の軽減に役立つ薬です。