経絡の伝統的定義と役割

経絡(けいらく)は伝統中国医学では、体内を巡る「気」や血を運ぶ通路として想定されたネットワークです。

古来の医師たちは、身体表面と内臓を結ぶ経路が全身を張り巡らし、生命エネルギーである経気(けいき、気)がこれらの経絡を通じて流れると考えました。

経絡上には「経穴(ツボ)」と呼ばれる特定の点があり、これは経気が体表にあらわれる場所であり刺激に反応しやすい点とされます。経穴に鍼(はり)や灸(きゅう)で刺激を与えると、経絡を介して気の流れが調整され、臓腑の機能や全身のバランス(陰陽)が整うというのが伝統的な考え方です。

このように、経絡・経穴は気血の循環および全身の情報伝達を担う抽象的な概念として発展してきました。

経絡の解剖学的対応:神経ネットワークとの関連

現代の解剖学・生理学の視点から見ると、経絡は身体の神経系との関連性が注目されます。古代の文献にも、身体を巡る経絡が神経の走行と対応しているかのような記述があり、実際に末梢神経の幹や枝、神経叢などが経絡として捉えられていた可能性があります。

近年の研究では、多くの経穴の部位において自由神経終末(自由末梢神経終末)や感覚受容器が密集していることが確認されています。たとえば、動物やヒト剖検の研究から、経穴の組織には豊富な自由神経終末のほかメルケル盤、ルフィニ終末、小型の筋紡錘や腱受容器など様々な感覚受容器が存在し、それらに対応する有髄・無髄の求心性線維が集中していることが報告されています。

例えば、経穴部の神経線維密度が非経穴部に比べ約1.4倍も高く、特に足三里(ST36)では周囲組織より有髄線維(Aδ線維など)の比率が4倍近く高かったとされています。

また、経穴周辺には自律神経(交感神経)繊維も豊富に分布し、体性神経との密接な相互連絡が観察されています。

このように経穴部位は神経終末が高密度に存在する神経豊富なエリアであり、痛みや圧力などの刺激を感じ取りやすい特徴があります。実際、経穴は病態時に圧痛点となりやすい(いわゆる阿是穴)ことが知られており、これは炎症や組織損傷に伴い経穴部の神経終末が敏感になるためと考えられます。

経絡伝導の体液・細胞外マトリックスモデル

経絡による情報伝達は、神経だけでなく、間質液(組織液)や細胞外マトリックス(ECM)を介した経路でも説明ができるかもしれないと考えられてきています。

これは、生体内の結合組織の隙間(間質)を満たす組織液の流れが「気の流れ」に相当するという仮説です。

例えば、Zhangら(2018)は、経絡とは「低い液体抵抗の間質空間」であり、そこを流れる間質液こそが気の正体であると提唱しました。すなわち、筋肉と筋肉の間や筋膜下の疎な結合組織の層が全身で連続しており、ここを組織液がゆっくり流動することで組織間の情報や物質が運搬されるという考えです。

実際、組織液の流れは微小な力学的刺激となって細胞機能を変化させることが知られており(例:組織液のせん断応力で線維芽細胞が反応する)、経絡上のゆっくりした気の巡行は、このような間質液流の生理作用として理解できるかもしれません。

経絡に対応する新たな解剖学的構造としてプライモ脈管系(Primo Vascular System; PVS)を提唱しています。これは、1960年代に北朝鮮の金鳳漢(キム・ボンハン)氏が報告した「ボンハン管・ボンハン玉」という微細管状構造の再発見に基づく概念です。

PVSは血管やリンパ管とは別に、臓器表面や血管の外膜(外膜周囲)に沿って走る糸状の管と小体(節)からなり、内部に間質液様の透明な体液や様々な細胞(未分化な幹細胞や免疫細胞)が含まれるとされています。

2000年代に入り韓国・ソウル大学のグループがこの構造の研究を再開し、ラットやウサギの血管外膜、腹膜、脂肪組織、腫瘍周囲などでPVSの存在を確認したと報告しました。興味深いことに、PVSの走行は一部で経絡の流注と一致する可能性が示唆されており、経穴付近に集積する「ボンハン玉」が経穴に相当するという仮説もあります。(※もっとも、PVS研究はなお発展途上であり、その正体や生理機能については議論があります。しかし経絡を物理的チャンネル(管)として説明しようとする試みとして、PVSは現在も補完代替医療分野で注目される仮説の一つです)

画像診断と臨床研究による経絡現象の検出

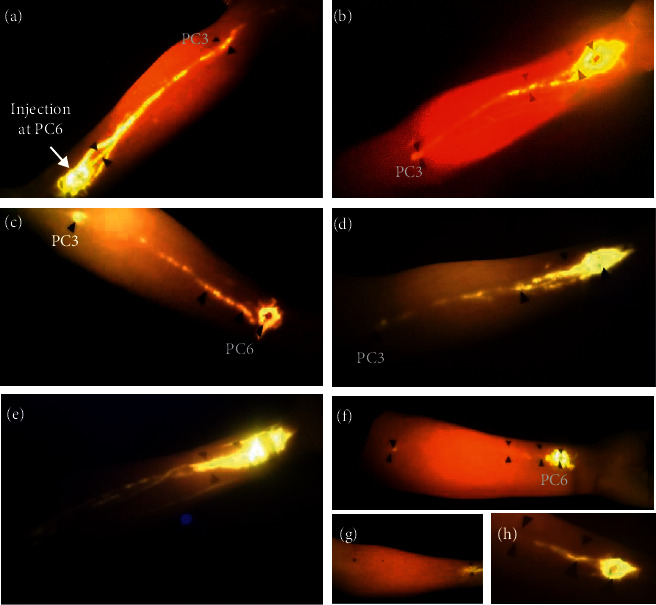

経絡の存在や経穴刺激の影響を客観的に示すため、様々な画像診断技術が用いられてきました。近年の興味深い報告として、蛍光染料による経絡可視化実験があります。Liら(2021)は健常者の前腕にある手の厥陰心包経(PC経)を対象に、手首の経穴(内関 PC6)へ微量の蛍光色素を真皮内注入しました。その結果、被験者の約8割で蛍光色素がゆっくりと肘方向(近位側)へ線状に拡散し、伝統的な経絡経路に沿って移動するのが観察されました。

色素は約数センチ離れた曲沢(PC3)という肘内側の経穴付近に集中的に現れ、やがて拡散が止まります。この線状の蛍光経路は注射後数十分かけて形成されましたが、対照として経穴ではない近傍部位に注入した場合にはこのような線状の拡散は全く見られなかったと報告されています。

超音波画像や静脈可視化デバイスで確認したところ、染料のたどった経路上に目立った血管は存在せず、筋間の結合組織(筋膜)に沿って色素が移動していたことも明らかになりました。この結果は、経絡に沿った組織間隙を組織液や薬剤が移行しうることを示す直接的な証拠といえ、筋膜ネットワーク・間質液モデルを裏付ける可能性のある貴重な所見です。

実際、現在はJNOSという整形内科学会で、医師と鍼灸師がエコー下での筋膜のアプローチが疼痛や様々な症状を改善させる可能性があるとして、研究をしています。

おわりに:経絡の科学的理解に向けて

以上のように、経絡・経穴の伝統的概念は、現代の解剖学・生理学に照らしてみると神経、筋膜、体液など複合的な要素に支えられていることがわかってきました。

経穴は解剖学的には神経・血管が豊富で結合組織構造の集まる場所であり、刺激に対する生体反応性が高いポイントです。経絡の経路は、部分的には神経幹や血管路と一致しつつ、筋膜や間質の連続性によって全身へ張り巡らされたネットワークとして説明できるようになってくるかもしれません。

鍼灸刺激が生体にもたらす効果は、局所の神経・細胞反応から脊髄、脳に至る多層の調節機構によって実現し、痛みの抑制や自律神経機能の調整、免疫賦活など多岐にわたります。

現在も、経絡現象の科学的実体解明に向けて様々なアプローチの研究が続いています。筋膜ネットワーク説や間質液モデル、プライモ脈管系の探究といった最新の仮説的研究は、経絡を従来の枠組みにとどまらず科学的に再定義しようとする試みと言えます。

これらの研究が進めば、経絡の理解はさらに深化し、東洋医学と西洋医学の統合的な治療としてより役に立てるかもしれません。

経絡は依然として完全に解明されたとは言えませんが、伝統理論が示唆してきた人体ネットワークは、神経・結合組織・体液という形で手がかりが得られてきています。

今後もエビデンスに基づく検証を重ねることで、経絡の科学的実態と鍼灸刺激のメカニズムが一層明らかになることが期待されます。

参考文献

Langevin HM, Yandow JA. Relationship of acupuncture points and meridians to connective tissue planes. Anatomical Record. 2002;269(6):257–265. doi: 10.1002/ar.10185.

Langevin HM, Bouffard NA, Badger GJ, Iatridis JC, Howe AK. Dynamic fibroblast cytoskeletal response to subcutaneous tissue stretch ex vivo and in vivo. American Journal of Physiology. 2005;288(3):C747–C756. doi: 10.1152/ajpcell.00420.2004.

Konofagou EE, Langevin HM. Using ultrasound to understand acupuncture. Acupuncture needle manipulation and its effect on connective tissue. IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine. 2005;24(2):41–46. doi: 10.1109/memb.2005.1411347.

Kim BH. 50 Years of Bong-Han Theory and 10 Years of Primo Vascular System. PMC.

Li et al. Potential mechanisms of acupuncture for neuropathic pain based on somatosensory system. PMC.

Zhou, Benharash. Potential mechanisms of acupuncture for neuropathic pain based on somatosensory system. PMC.

Wang et al. Potential mechanisms of acupuncture for neuropathic pain based on somatosensory system. PMC.

Zhou and Benharash. Acupuncture analgesia mechanisms. PMC.

“Electrical Impedance of Acupuncture Meridians: The Relevance of Subcutaneous Collagenous Bands.” PMC.

“Neural Acupuncture Unit: A New Concept for Interpreting Effects and Mechanisms of Acupuncture.” PMC.

“Neural Acupuncture Unit: A New Concept for Interpreting Effects and Mechanisms of Acupuncture.” PMC.

“Characterizing Acupuncture Stimuli Using Brain Imaging with fMRI – A Systematic Review and Meta-Analysis of the Literature.” PMC.

“Characterizing Acupuncture Stimuli Using Brain Imaging with fMRI – A Systematic Review and Meta-Analysis of the Literature.” PMC.

“In Vivo Visualization of the Pericardium Meridian with Fluorescent Dyes.” PubMed.

“In Vivo Visualization of the Pericardium Meridian with Fluorescent Dyes.” PubMed.

“Appearance of Human Meridian-Like Structure and Acupoints and Its Time Correlation by Infrared Thermal Imaging.” The American Journal of Chinese Medicine.

“Review of Evidence Suggesting That the Fascia Network Could Be the Anatomical Basis for Acupoints and Meridians in the Human Body.” PMC.

“Electrical Impedance of Acupuncture Meridians: The Relevance of Subcutaneous Collagenous Bands.” PMC.

“In Vivo Visualization of the Pericardium Meridian with Fluorescent Dyes.” PubMed.

“Understanding Qi Running in the Meridians as Interstitial Fluid Flowing via Interstitial Space of Low Hydraulic Resistance.” Chinese Journal of Integrative Medicine.

“50 Years of Bong-Han Theory and 10 Years of Primo Vascular System.” PMC.